ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、「特殊車両通行制度」の現状と課題についてご紹介したいと思います。一般の方というよりは、運送事業者や運送事業者が加盟する協同組合向けの内容となります。

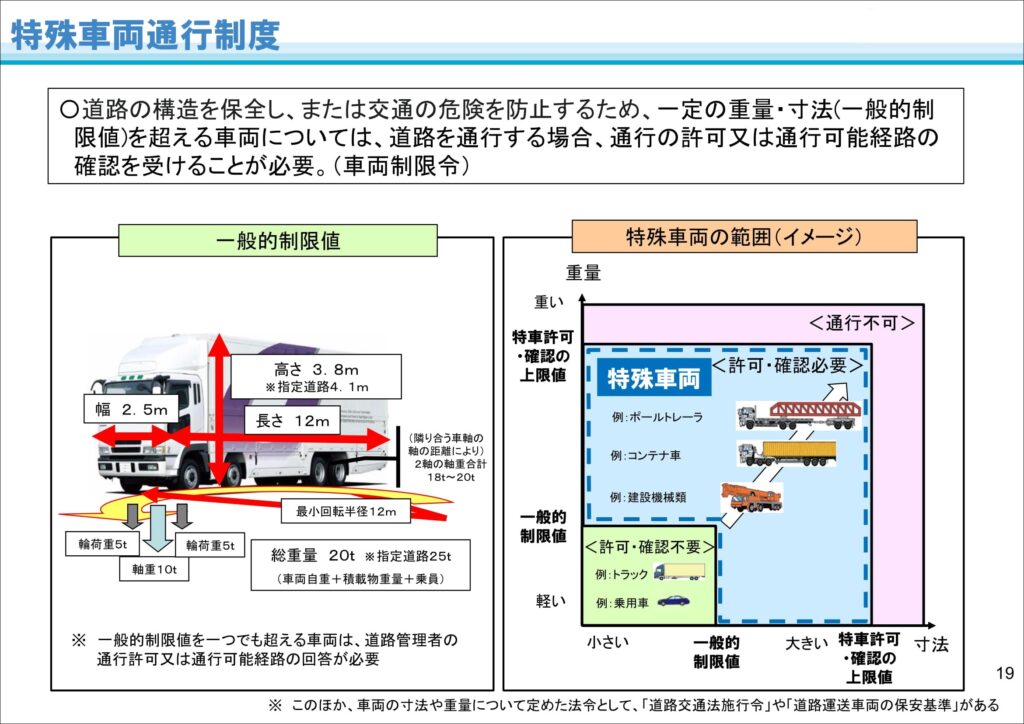

「特殊車両通行制度」とは、

道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れのある大型・重量の車両が、公道を通行する際に国や地方自治体から特別な通行許可を受けなければならないという制度です。

2025年11月7日に国土交通省の有識者会議である「第86回 基本政策部会」が開催され、「特殊車両通行制度をとりまく現状と課題」について議論されました。

- 全車両の貨物量が直近の20年で約3割減少している一方、トレーラ利用の貨物量は約2割増加し、一度で多くの重量を運搬する傾向あり

- 特殊車両の年間許可台数は10年前と比較して2倍超と増加傾向

- 許可総延長、許可経路数も増加傾向

- 走行する特殊車両の大型化(大型車両の増加、新型の大型車両の登場)

- 走行する特殊車両の重量化(積載重量16t以上が4年前より5%増)

上記のような現状を踏まえ、「特殊車両通行制度」は新制度の導入や基準緩和、確認制度の導入など様々な見直しが実施されてきました。

運送事業者など特殊車両を運行する場合、以下のどちらかの制度を利用して条件をクリアする(通行の許可または確認を受けること)必要があります。

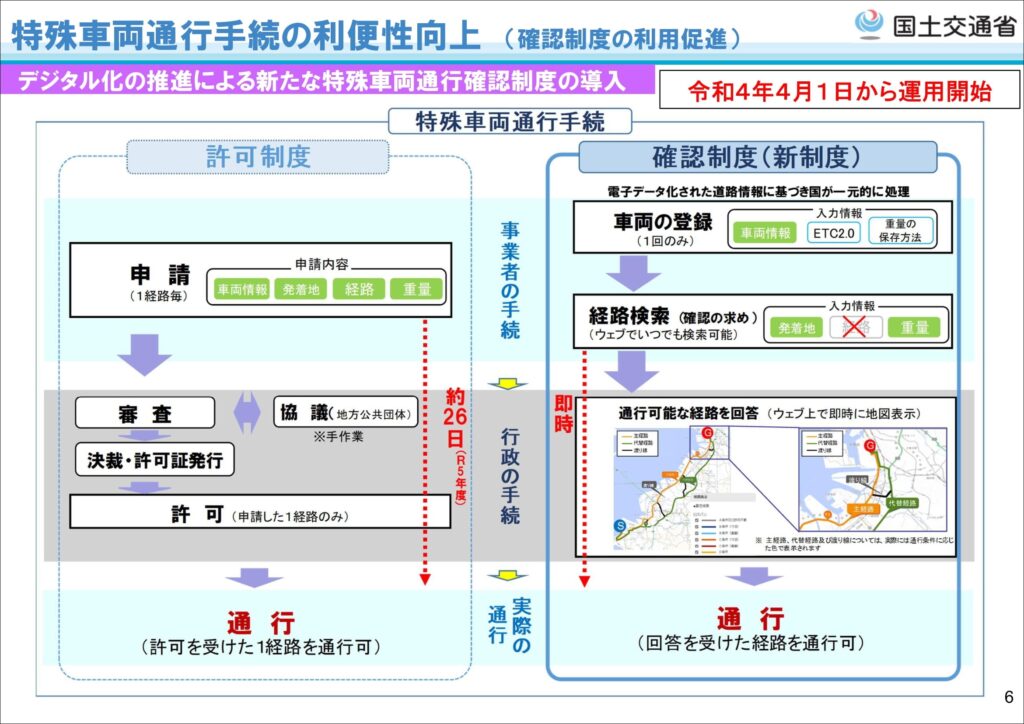

- 「許可制度」(従来方式)

- 「確認制度」(2022年4月から追加の新方式)

従来方式の「許可制度」では、手続きに約1か月かかるということで、よりスピーディに手続きを完了させるために、2022年4月から新方式の「確認制度」が導入されましたが、現状では「経路の網羅性の低さ」や「手数料の高さ」、「システムの利用のしにくさ」などによって、まだまだ現状では多くの方が従来方式の「許可制度」を利用されています。

令和5年(2023年)のそれぞれの制度の利用件数は以下の通り。

許可制度:年間 55万件

確認制度:年間 0.3万件

令和6年(2024年)のそれぞれの制度の利用件数は以下の通り。

許可制度:年間 53万件

確認制度:年間 0.55万件

2022年4月から始まった「確認制度」は従来の「許可制度」の1%程度の利用件数となっており、少し増加傾向ではありますが、ほとんど利用が進んでいないことがわかります。

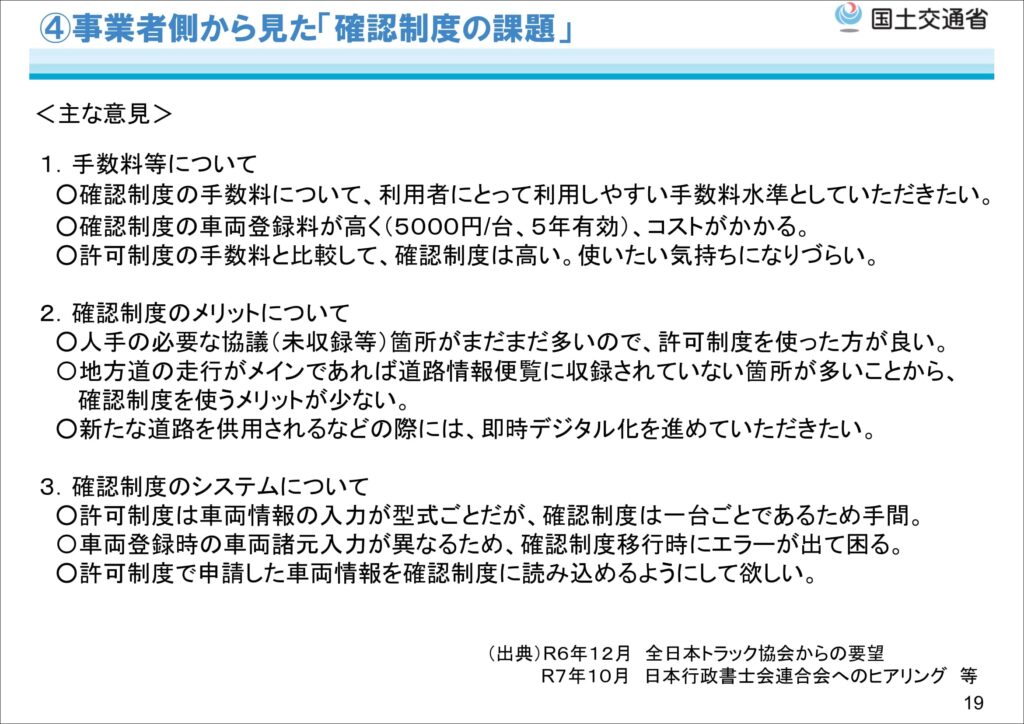

国土交通省は、2024年に関係団体や事業者ヒアリングによって「確認制度」の利用が広がらない3つの原因とその課題をあげて、対策を検討していました。

1.道路情報の電子化が未整備で利用できない → エリア拡大

2.許可制度と比べて手数料が高い → 理解促進

3.システムが使いにくい → 利便性向上

しかしながら、上記の課題が、1年以上経過した2025年11月現在でもまったく変わっていないことが、全日本トラック協会からの要望や日本行政書士連合会へのヒアリングで示されています。

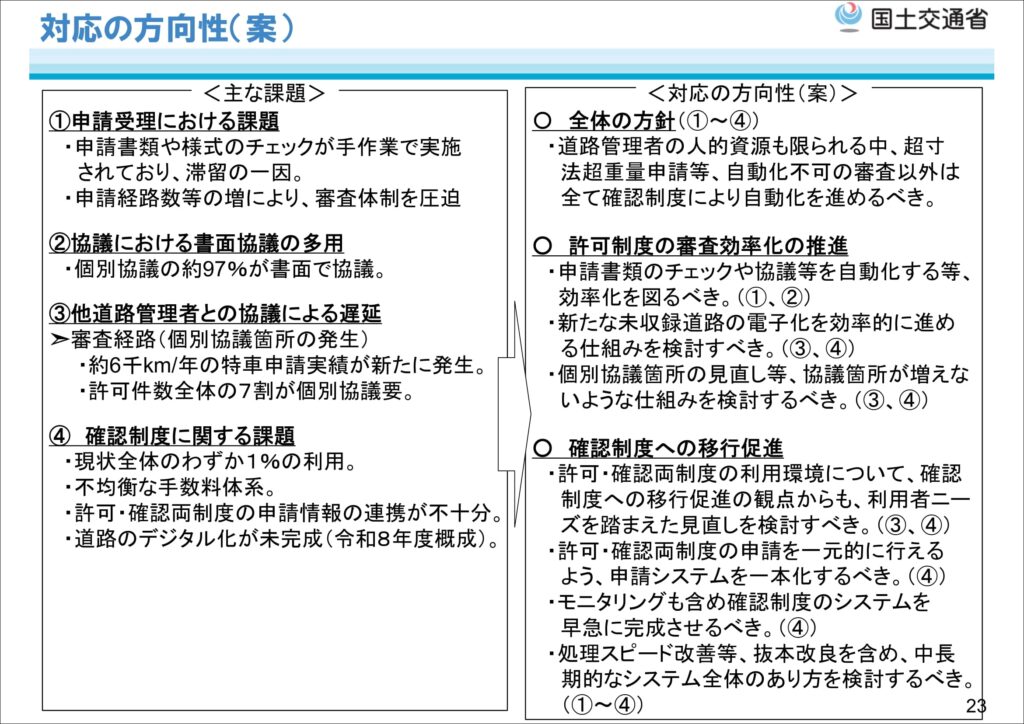

その上で、今回の部会で以下の「対応の方向性(案)」が出されました。

残念ながら、ほとんどが「べき論」でした。

すべての「べき論」が悪いとは言いませんが、「本来こうあるべき」だけでは、実際に起きている状況、事情、制約条件が無視される傾向にあります。

また「べき論」は理想論なので、実行手段があいまいになりがちで、実際に今回の「対応の方向性(案)」では、何を?どのくらい?どの方法で?が記載されておらず、結果として行動や具体に落とせていない点が問題だと感じました。

みなさまは、いかがお考えでしょうか?

今後の「確認制度」がより使いやすくなればいいですね。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。