ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、以前記事にした「車検証の電子化(電子車検証)」について、まとめた内容をご紹介したいと思います。

ちなみに、電子化された自動車検査証を「電子車検証」といいます。

この「電子車検証」によって、一番わかりやすいメリットは、運輸支局(運輸局、旧・陸運局)への来訪が「不要」になることによる「車検証発行のスピードアップ」ですね。

「電子車検証」によって変わることですが、国土交通省では、「電子車検証の取組み」にて、以下のようにまとめています。

国土交通省は、2022年8月19日に、自動車ユーザー等が車検証の電子化に関する必要な情報を入手できるよう、電子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報を集約した「電子車検証特設サイト」を開設しました。

今後、随時内容が更新されていく予定とのことです。

とはいえ、じゃあ具体的にどうなるの?という部分がわかりにくいので、1問1答方式で記載していきたいと思います。ご参考になれば幸いです。

「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」の利用推進です。

新車購入時の新車新規登録や、引っ越し時の住所変更(変更登録)をはじめとする車に関するさまざまな手続きを24時間365日インターネット上ですることができるオンラインサービスのこと。

車検証を電子化することで、一部の手続きにおいて運輸支局などへの出頭を不要化し、さらなる推進を目指しています。

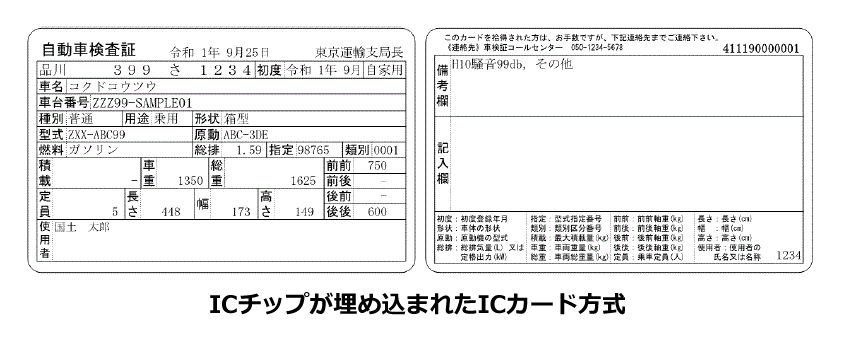

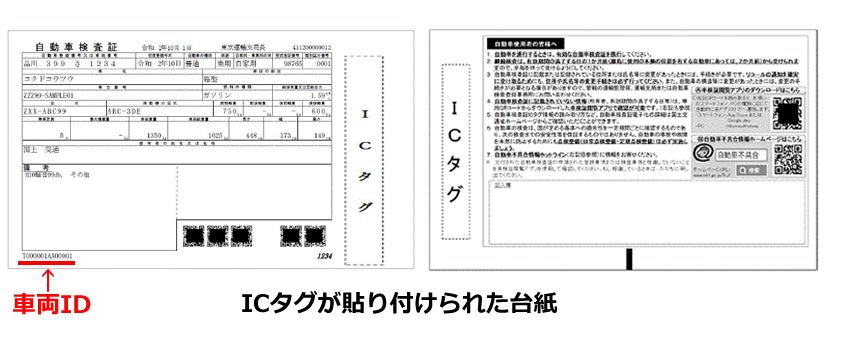

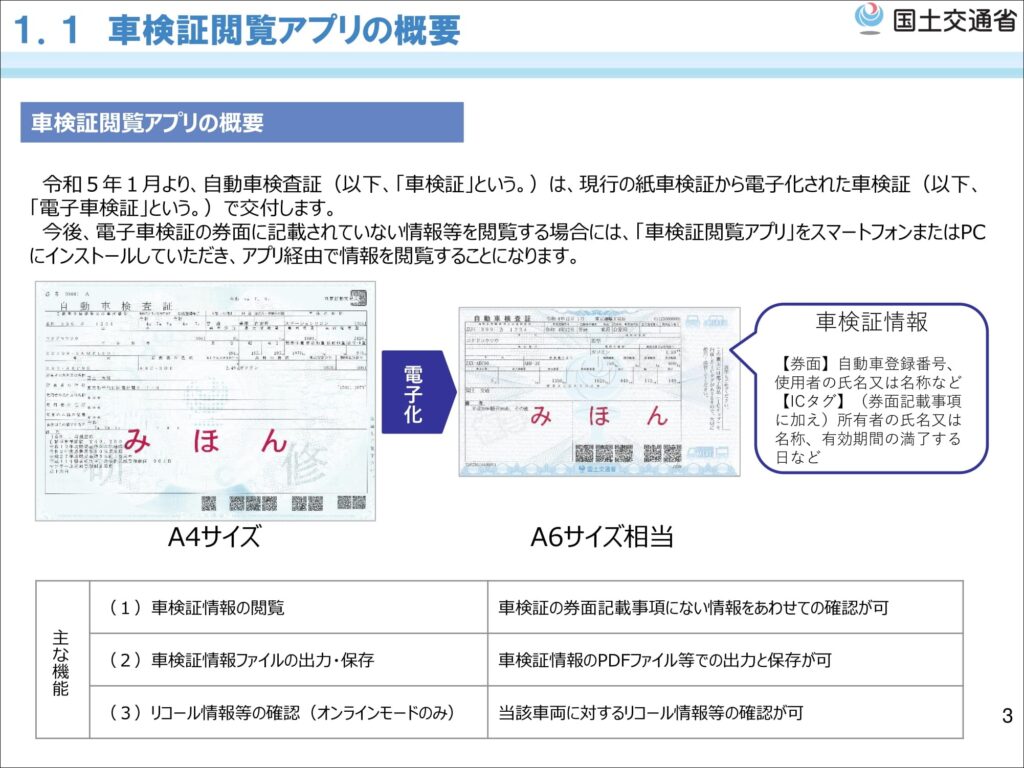

国土交通省の有識者委員会である「自動車検査証の電子化に関する検討会」の2020年6月19日の報告書では、カードにICチップが埋め込まれたICカード方式が提言されていましたが、2022年5月20日の国土交通省の発表では、台紙にICタグが貼り付けられる方式になるとのこと。

電子車検証の作成コストが、ICカードの場合は数百円以上、ICタグでは数十円という影響したと考えられます。

A6サイズの台紙にICタグを貼り付ける余白をつけたサイズです。文庫本より少し大きい程度です。現行の紙の車検証は、A4サイズなので、ざっくり現行に比べ1/4程度のサイズになります。

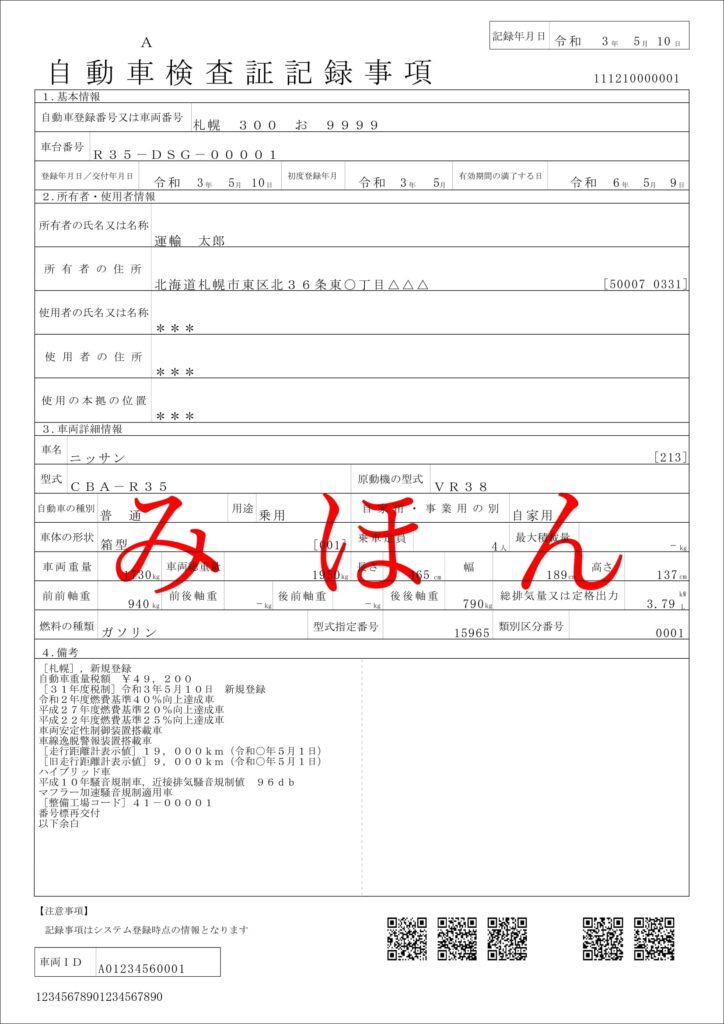

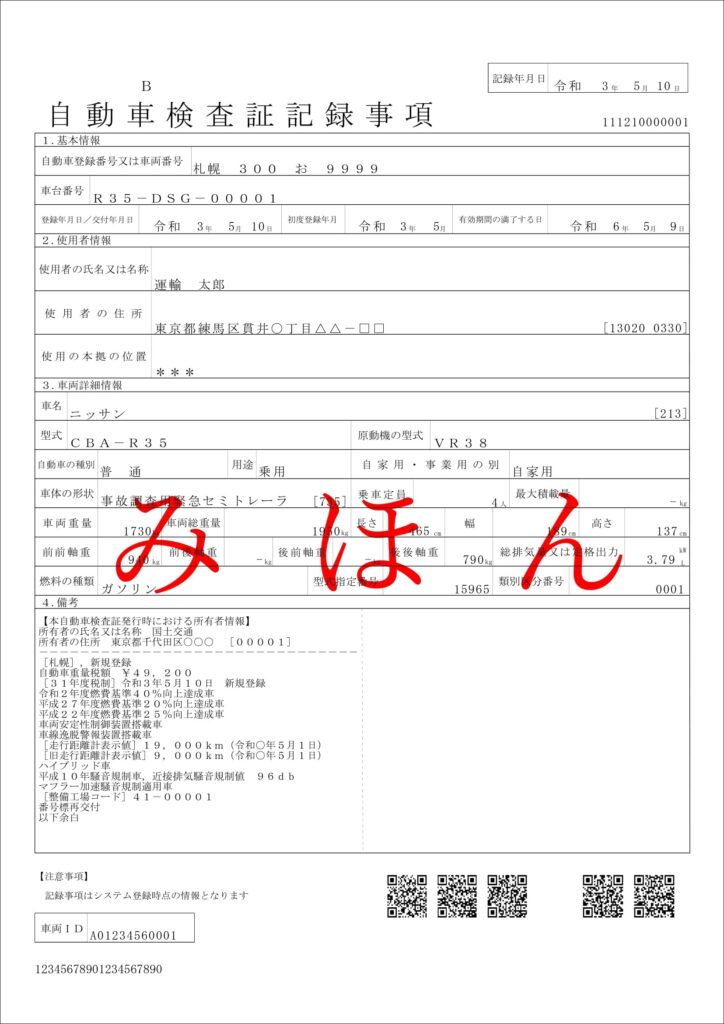

電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記載されます。使用者の住所、所有者の住所および氏名、車検証の有効期限満了日は、券面に記載されない代わりにICタグにデータとして記録され、使用者の氏名は券面に記載されます。

車検証の電子化は、2023年1月から実施です。

ただし、軽自動車の車検証の電子化は、2024年1月から開始される予定となっています。

国土交通省が提供予定の「車検証閲覧アプリ」を利用します。

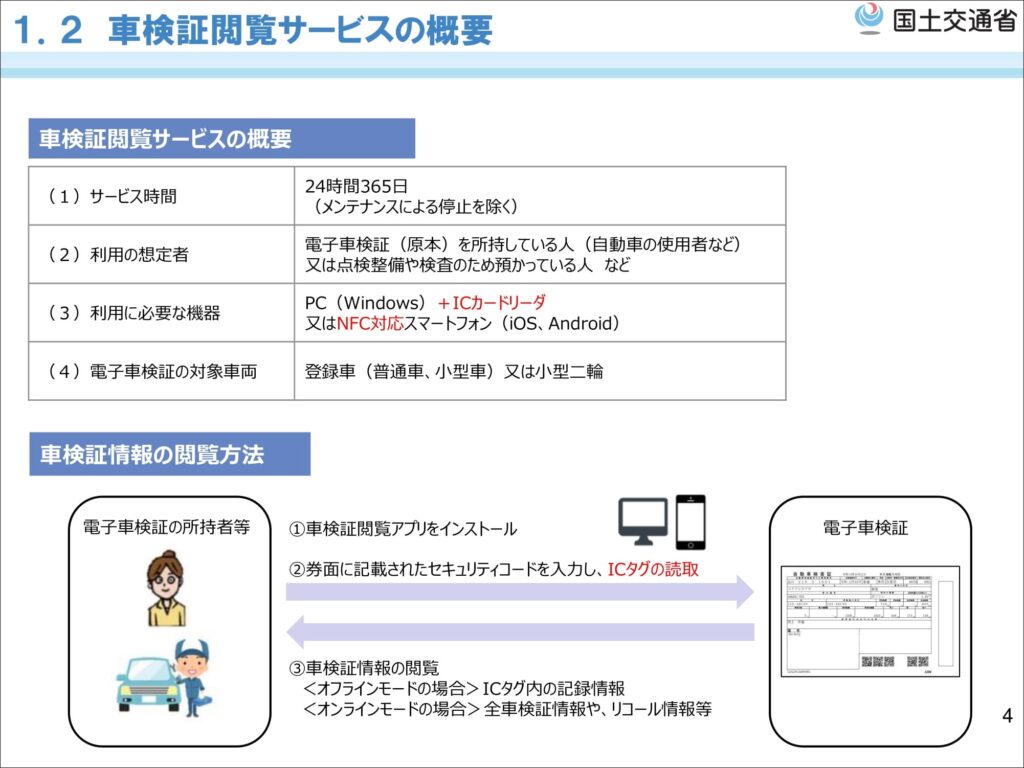

国土交通省は、電子車検証のICタグに記録された情報の閲覧や出力などをスマホやパソコンでできる「車検証閲覧アプリ」を2023年1月から提供予定としています。ユーザー向けに車検証有効期間更新時期の通知機能も備えるとのこと。

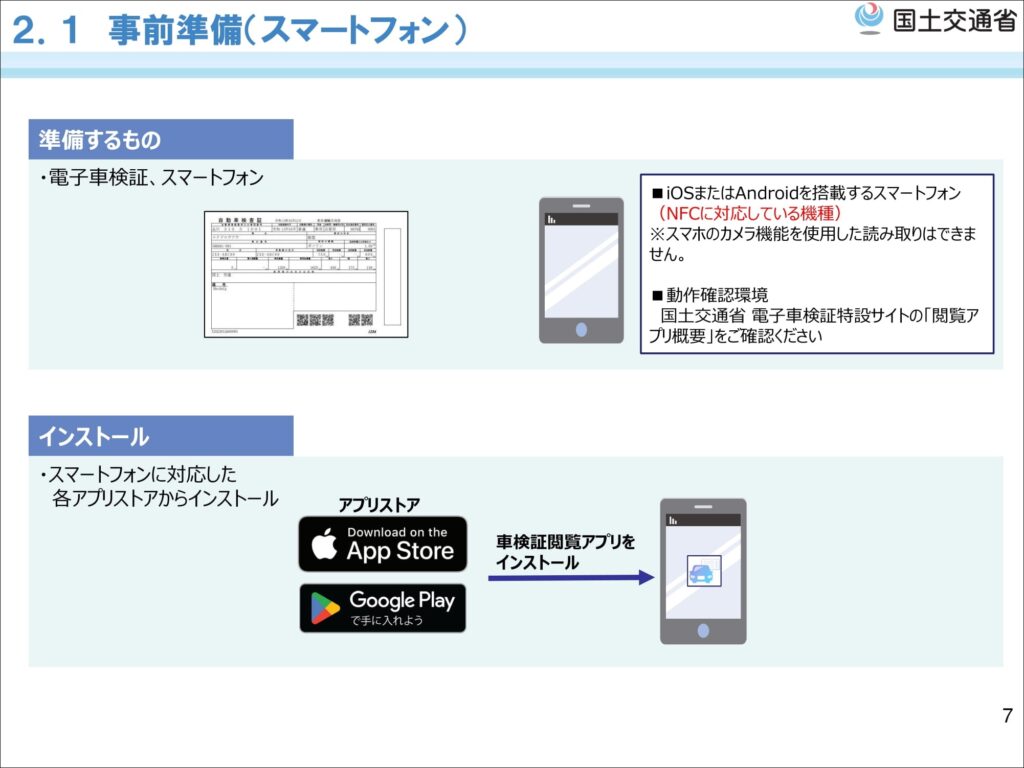

「車検証閲覧アプリ」 は、アンドロイドとiOSの両OSに対応し、車検証原本を所持する者または提示を受けられる者が24時間365日利用できるとのこと。

車両IDは、英数字14桁で自動車を識別する共通的なキー情報です。

ナンバーやオーナーが変わるなど自動車のライフサイクルを通して不変なため、車両識別が可能となり、将来的にさまざまな情報連携の活用が見込まれています。

車両IDの頭文字は、登録車はT、軽自動車はKとなる予定です。

電子車検証巻面の左下に、車両IDが印字されます。

ただし、車両IDは、利活用事務を効率的に実施することや将来的な情報連携を見据えた車両の識別情報という位置づけとし、車両の特定(同一性の確認)を行うのはあくまで車台番号であるとのこと。

ある一定期間までは、古い仕様の車検証と、新しい電子車検証が混在するため、電子車検証に統一されるまでは、様々な場所で手続上のミスなどが発生するかもしれないので注意が必要ですね。

普通車などは所有者を国に登録することが法律で決まっているので「登録車」とも呼ばれているんだけど、軽自動車は、国に登録しないんだよね。登録のかわりに、民間の軽自動車検査協会に届出をすることになってるから「届出車」とも呼ばれているよ。

登録車(普通車など)と届出車(軽自動車)が法的な位置付けが異なることにより、海外で可能な「ナンバープレート課金」が日本で行なえない原因の1つになっています。ご興味がある方は、以下をご参照下さい。

また、2022年10月21日に「車検証閲覧アプリの使い方」などが「電子車検証特設サイト」に公開されました。

【電子車検証特設サイト】「車検証閲覧アプリ」に関しての情報が公開されました!

実際の「車検証閲覧アプリ」は、2022年10月時点ではリリースされておりませんが、概要と使い方についての資料が公表されています。

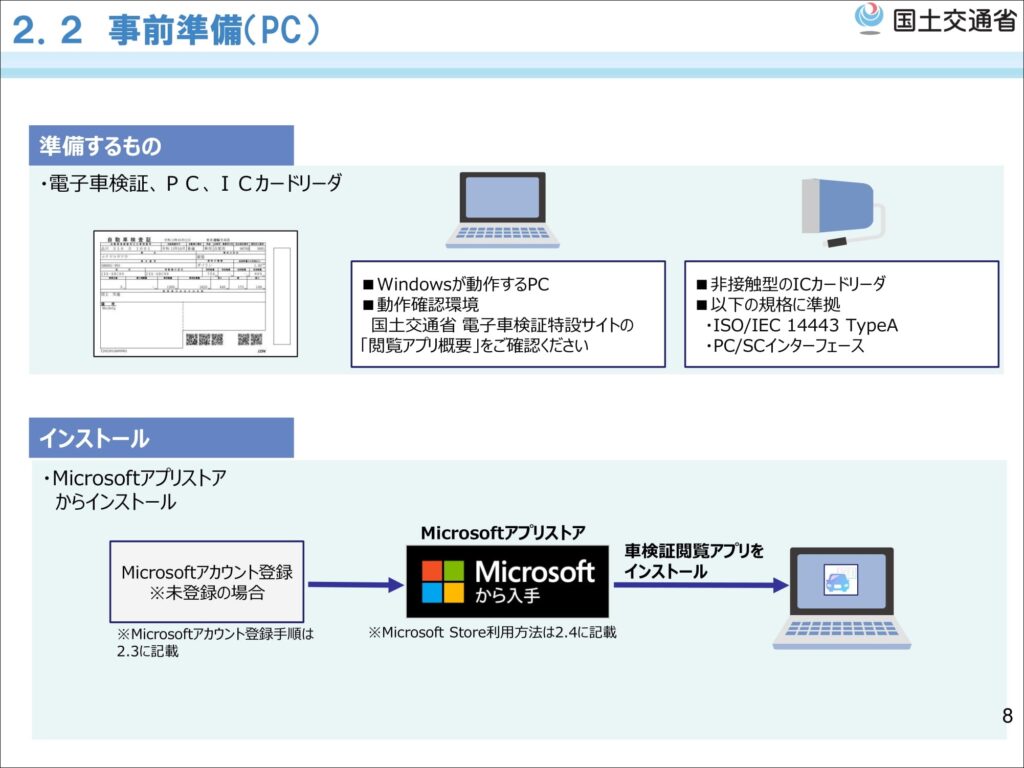

「車検証閲覧アプリ」は、スマホとパソコンで利用できますが、パソコンの場合は、Windows搭載マシンに限定されているため、Macなど他のOSが搭載されたパソコンでは利用できないようです。ご注意ください。

電子車検証の閲覧には、電子車検証の券面に記載された「セキュリティコード」を入力して、「ICタグ」を「車検証閲覧アプリ」で読み取るという流れのようです。

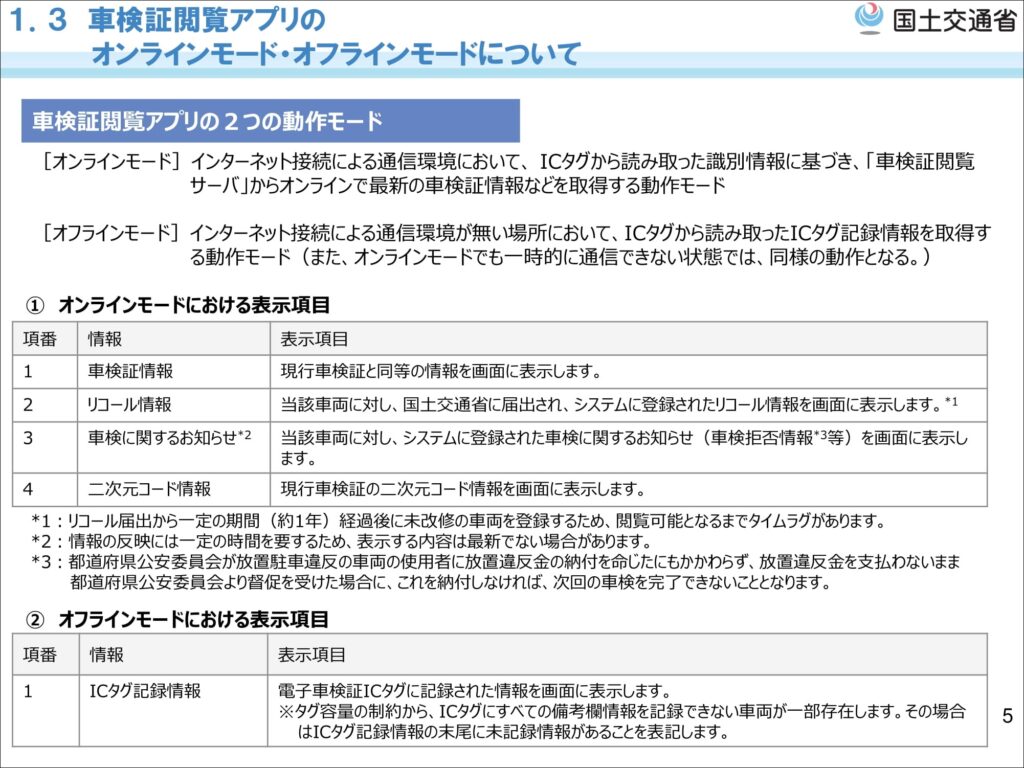

「車検証閲覧アプリ」には、2つの動作モードがあり、モードによって閲覧できる内容が異なるとのことでした。

「車検証閲覧アプリ」は、スマホの場合は、「App Store」や「Google Play」などのアプリストアからインストールするとのことです。

パソコンで「車検証閲覧アプリ」を利用する場合は、Windowsが搭載されたパソコンと非接触型のICカードリーダを準備した上で、Microsoftアプリストアからアプリをインストールするとのこと。

つまり、MacなどWindows以外のOSが搭載されたパソコンでは利用できないようなので、ご注意ください。

オンラインに接続されている車検証閲覧アプリから「自動車検査証記録事項(PDF)」が出力できるようになります。こちらには、現行車検証と同等の情報が記載される予定とのことです。

現在、ETCコーポレートカードの申請の場合は、NEXCOに車検証のコピーを郵送しているかと思いますが、電子車検証の場合は、車検証のコピーではなく、車検証閲覧アプリから出力した「自動車検査証記録事項(PDF)」の提出が求められる可能性が高いかもしれません。(2022年10月時点では、NEXCOからの正式発表はありません)

このあたりは、運用面で注意が必要かもしれません。

NEXCOからの正式発表を注視したいと思います。

最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。