ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、2023年12月26日に軽トラック事業の適正運営や安全確保について検討を行う第3回「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」が国土交通省にて開催されましたので、内容をご紹介したいと思います。

近年、EC市場の拡大により、ラストワンマイル配送需要が高まり、軽自動車による運送需要が拡大しているところ、2016年から2022年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が約5割増加していました。

上記のような状況をふまえ、2023年1月と5月に軽貨物の安全対策の現状等について関係者間で意見交換する「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」が開催されました。

今回は、2023年6月に関係閣僚会議でとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」を踏まえた意見交換を行うために第3回の協議会が開かれました。

協議会は、国土交通省の物流・自動車局が主催し、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便、全国赤帽連合会、全国軽貨物協会、全日本トラック協会、アマゾン、日本フードデリバリーサービス協会など大手の運送事業者や荷主、関連団体が参加しています。

貨物軽自動車運送事業者に対する今後の安全対策

- EC市場の拡大に伴い、宅配便取扱個数も急増(直近5年間で17.8%増加)

- 他方、宅配便の不在再配達が全体の約11~12%程度発生

- 事業用貨物自動車のうち、軽貨物の死亡・重症事故件数は平成28年以降増加傾向である一方、軽貨物以外は減少傾向

- 首都圏、近畿圏の軽貨物事業を営む個人事業主へのアンケート結果では、運行管理を実施していないが25%

- 日常点検および12か月ごとの定期点検を実施していないが30%

- 拘束時間、休憩時間に関しては基準を順守していないが40%

- 事業用貨物自動車のうち、軽貨物保有台数1万台あたりの法令別違反件数を見ると安全不確認が最も多く、軽貨物以外の約2.2倍

- 加えて、軽貨物は軽貨物以外と比較して「優先通行妨害」、「歩行者妨害等」、「一時不停止」といった法令違反が多いことが特徴

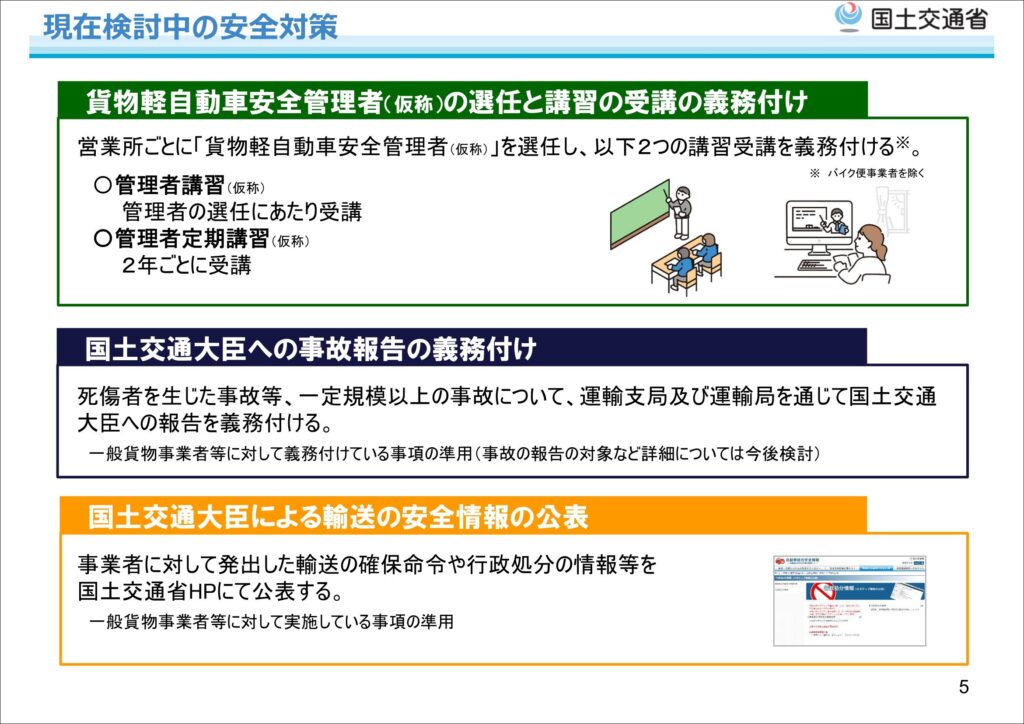

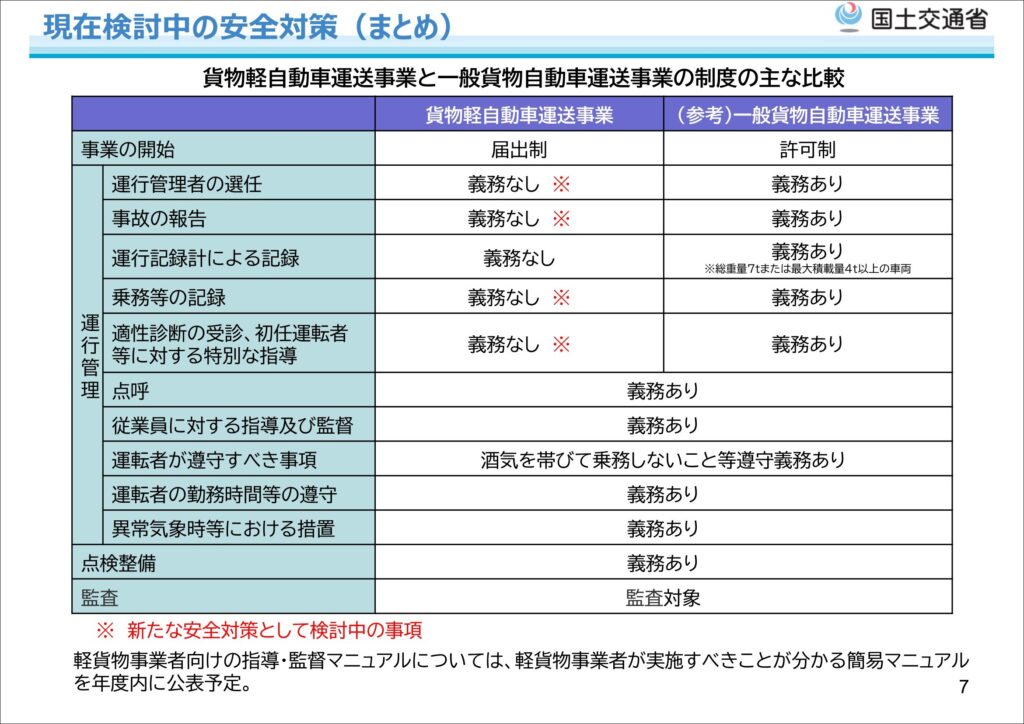

上記の背景を踏まえて、現在検討中の安全対策は大きく以下の5つです。

- 貨物軽自動車安全管理者(仮称)の選任と講習の受講の義務付け

- 国土交通大臣への自己報告の義務付け

- 国土交通大臣による輸送の安全情報の公表

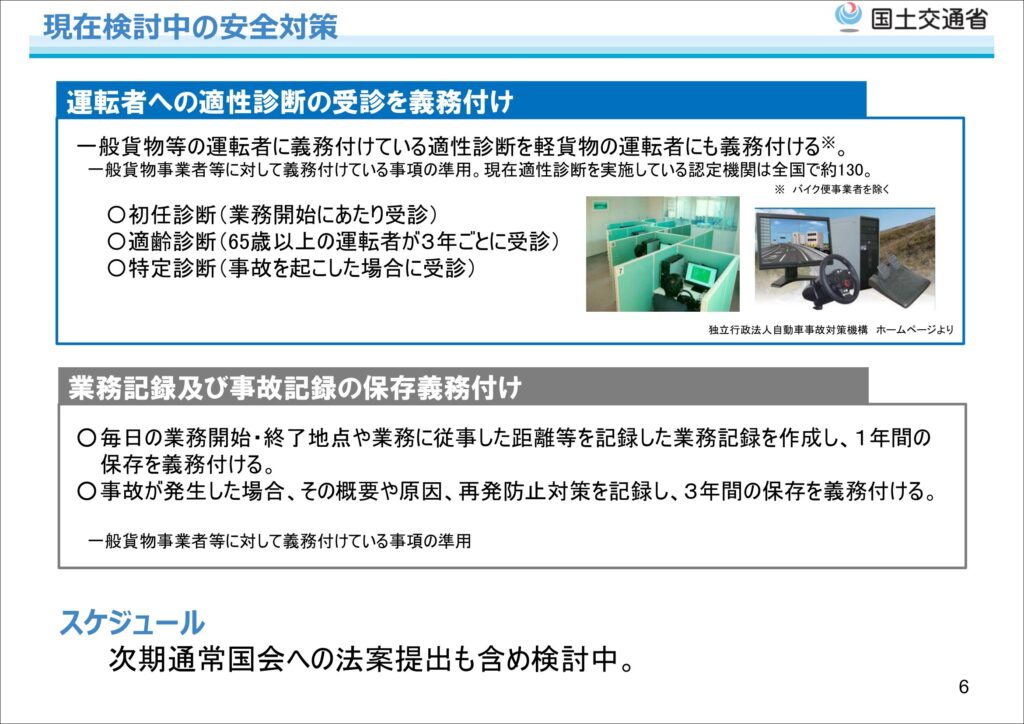

- 運転者への適性診断の受診の義務付け

- 業務記録及び事故記録の保存義務付け

上記について、次期通常国会への法案提出も含めて検討されています。

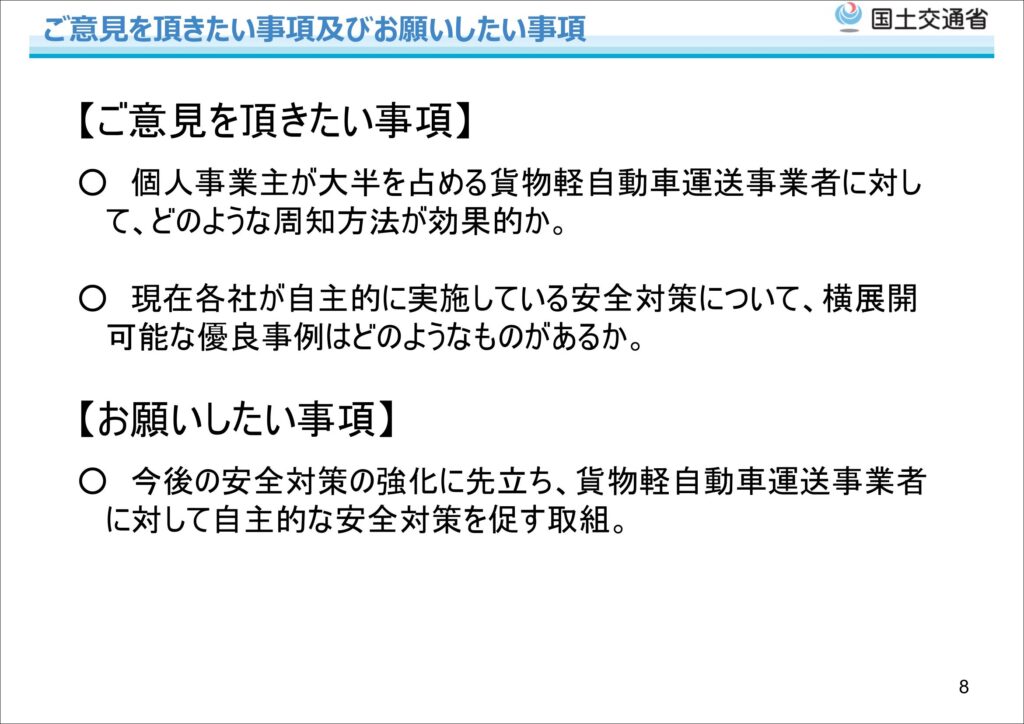

今回の意見交換では、上記を踏まえて、以下の内容で意見交換ならびに依頼がなされました。

上記以外では、軽トラック運送業における安全対策を強化する意味合いで、貨物軽自動車運送事業における事業用車両の共同使用に関する制度が始まります。

貨物軽自動車運送事業における事業用車両の共同使用について

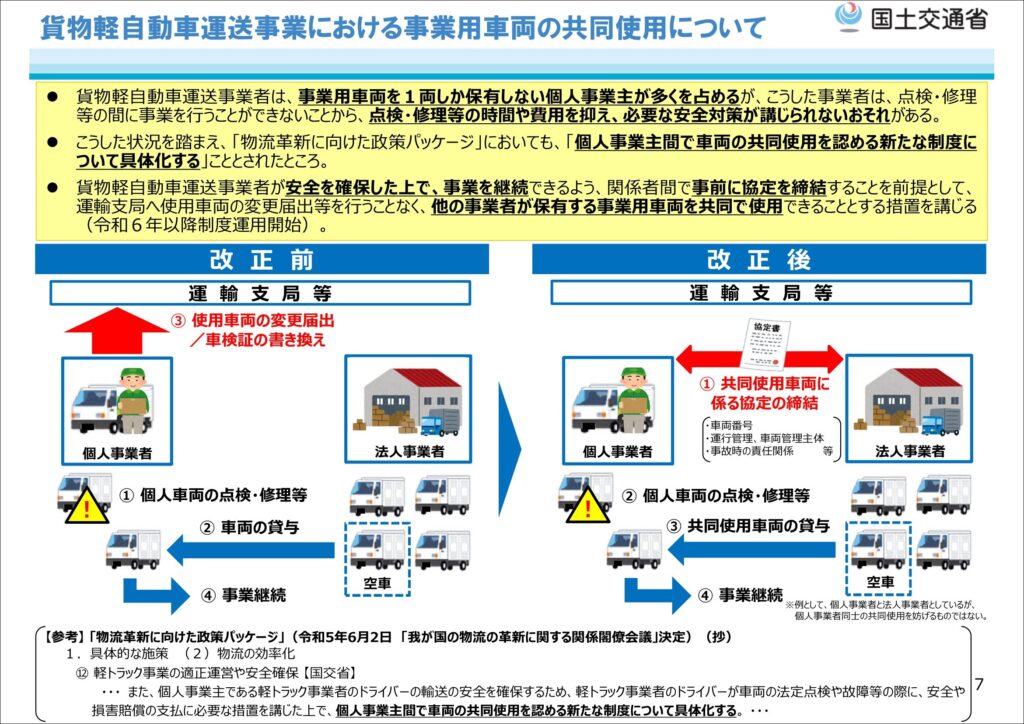

貨物軽自動車運送事業者は、事業用車両を1両しか保有しない個人事業主が多くを占めていて、こうした事業者は、点検・修理等の間に事業を行うことができないことから、点検・修理等の時間や費用を抑え、必要な安全対策が講じられないおそれがあります。

こういた状況をふまえ、関係者間で事前に協定を締結することを前提として、運輸支局へ使用車両の変更届出等を行うことなしに、他の事業者が保有する事業用車両を共同で使用できることとする措置が講じられ、2024年以降制度が開始される予定となっています。

「物流の2024年問題」がホットな話題となってから様々な対策が検討、実施されるようになってきています。少しでも物流業界がよくなってくれると嬉しいなと率直に考えています。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。