ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、「特殊車両通行制度」における「許可制度」と「確認制度」の違いと今後についてご紹介したいと思います。一般の方というよりは、運送事業者や運送事業者が加盟する協同組合向けの内容となります。

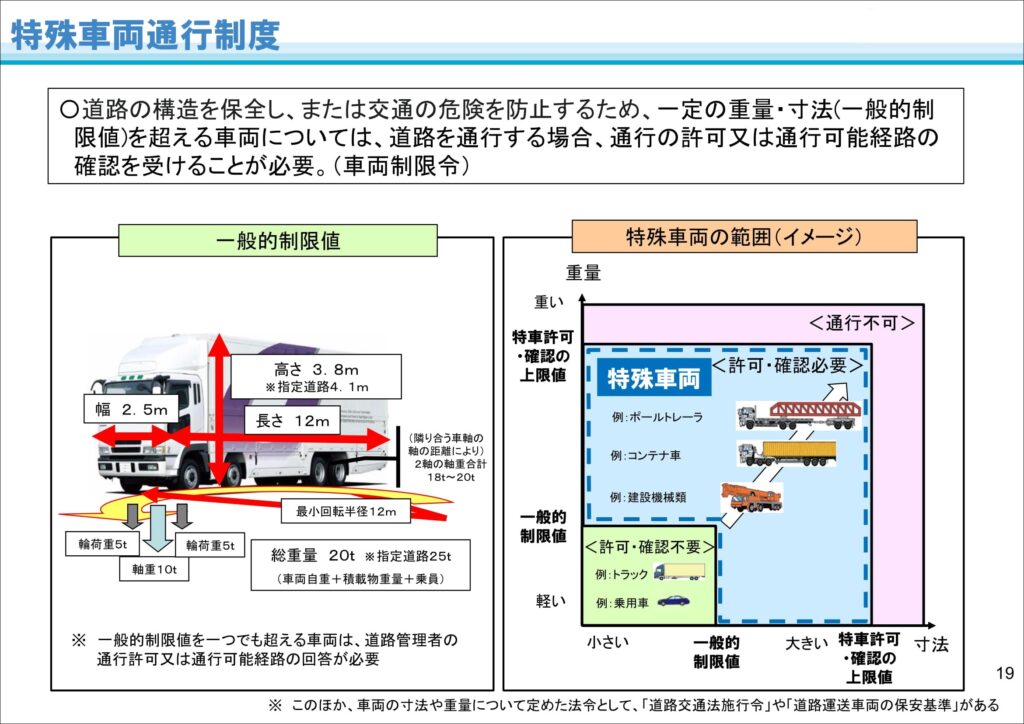

一定の重量や寸法を超える大型車(特殊車両)は、法律によって道路を通行する場合、通行の許可または、通行許可経路の確認をとることが必要です。

これは、道路構造の保全と交通の安全性のための措置です。

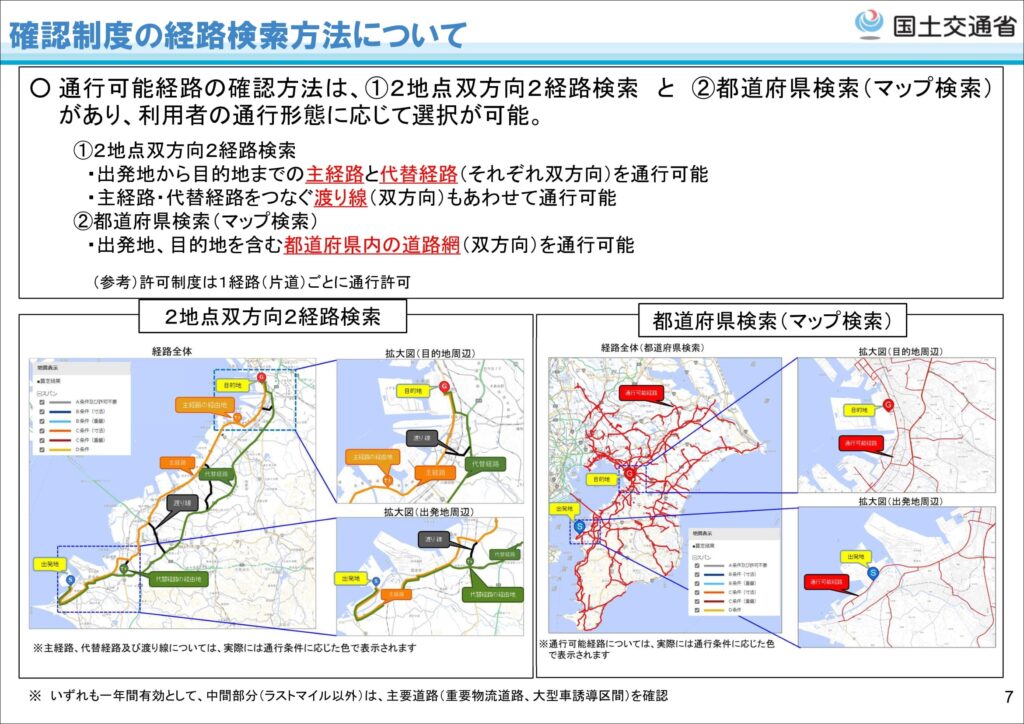

運送事業者など特殊車両を運行する場合、以下のどちらかの制度を利用して条件をクリアする(通行の許可または確認を受けること)必要があります。

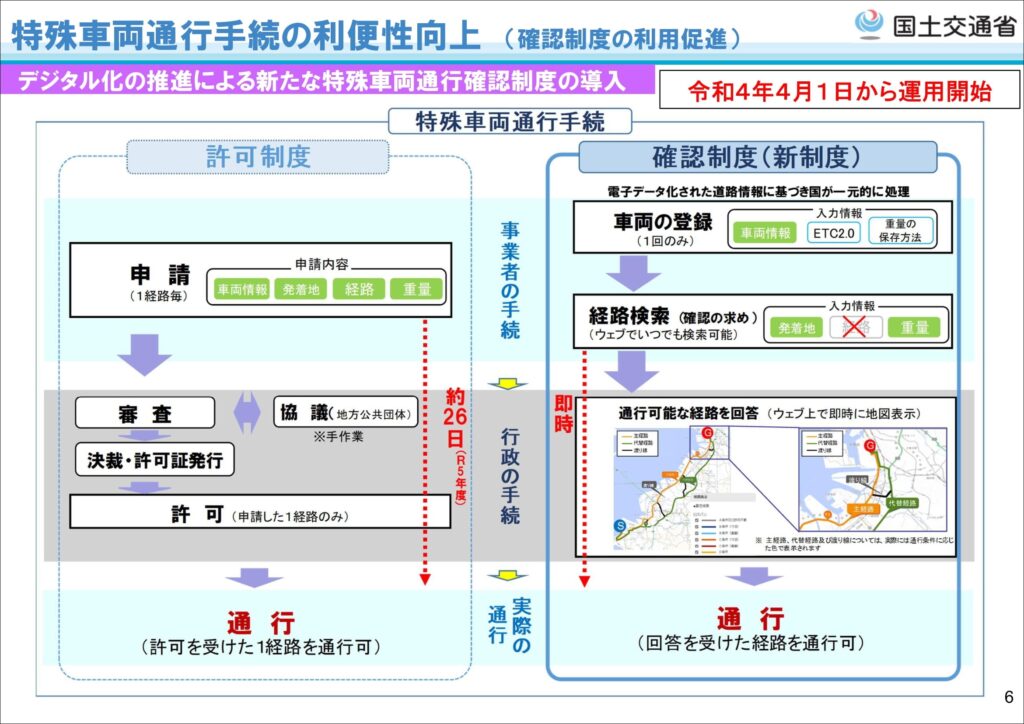

- 「許可制度」(従来方式)

- 「確認制度」(2022年4月から追加の新方式)

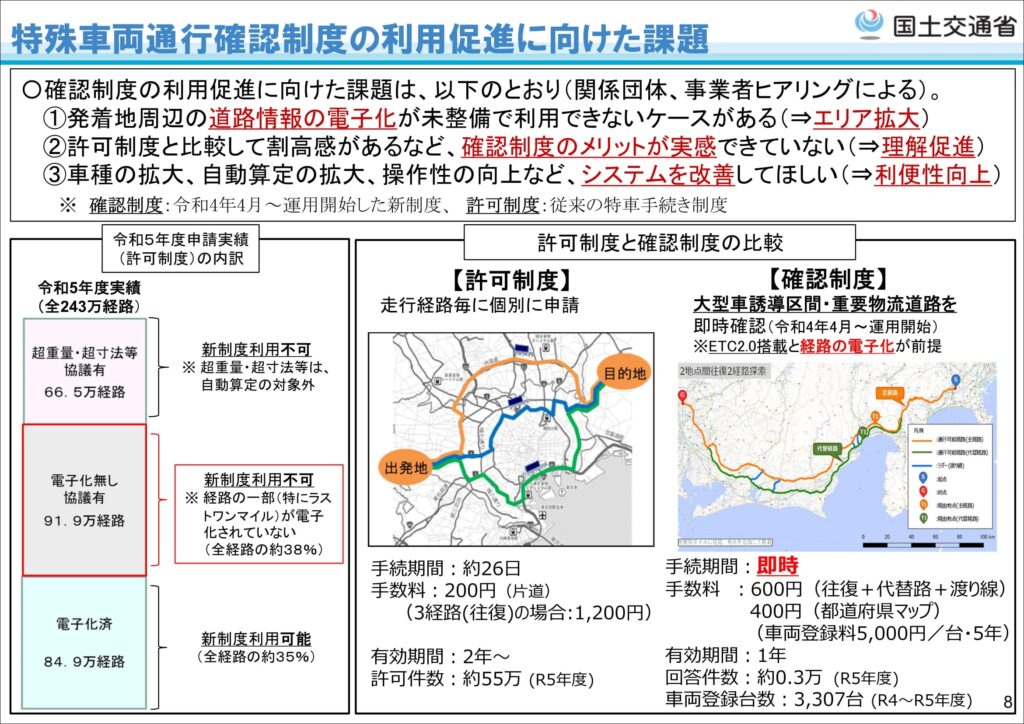

従来方式の「許可制度」では、手続きに約1か月かかるということで、よりスピーディに手続きを完了させるために、2022年4月から新方式の「確認制度」が導入されましたが、現状では「経路の網羅性の低さ」や「手数料の高さ」、「システムの利用のしにくさ」などによって、まだまだ現状では多くの方が従来方式の「許可制度」を利用されています。

令和5年(2023年)のそれぞれの制度の利用件数は以下の通り。

許可制度:年間 55万件

確認制度:年間 0.3万件

2022年4月から始まった「確認制度」は従来の「許可制度」の1%未満の利用件数となっており、ほとんど利用が進んでいないことがわかります。

国土交通省は、関係団体や事業者ヒアリングによって「確認制度」の利用が広がらない3つの原因とその課題をあげています。

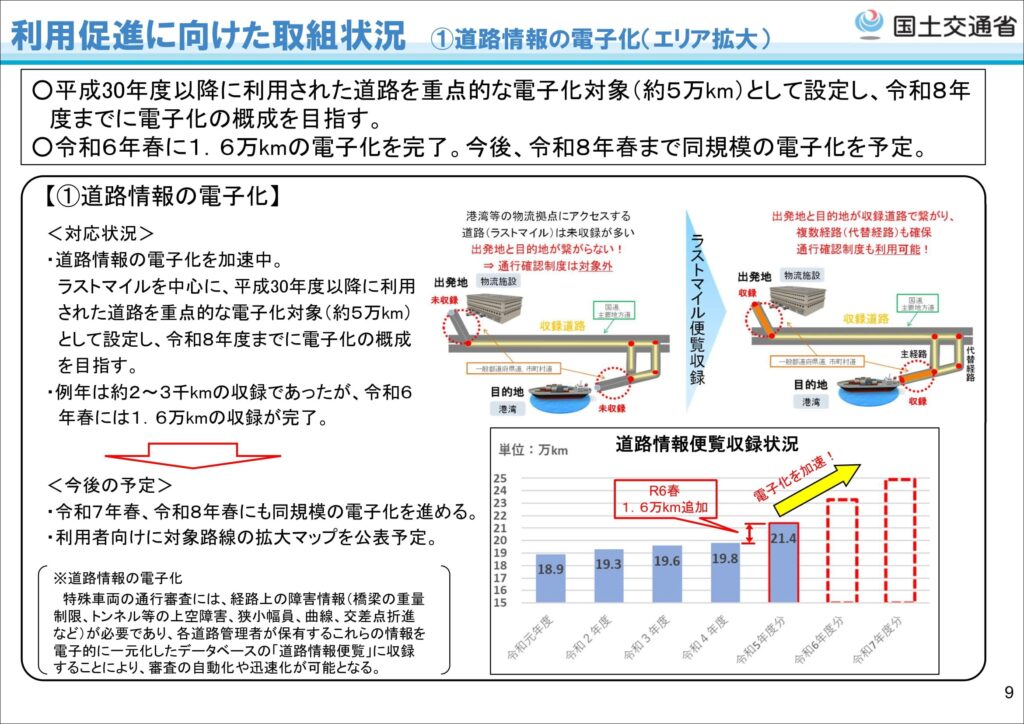

1.道路情報の電子化が未整備で利用できない → エリア拡大

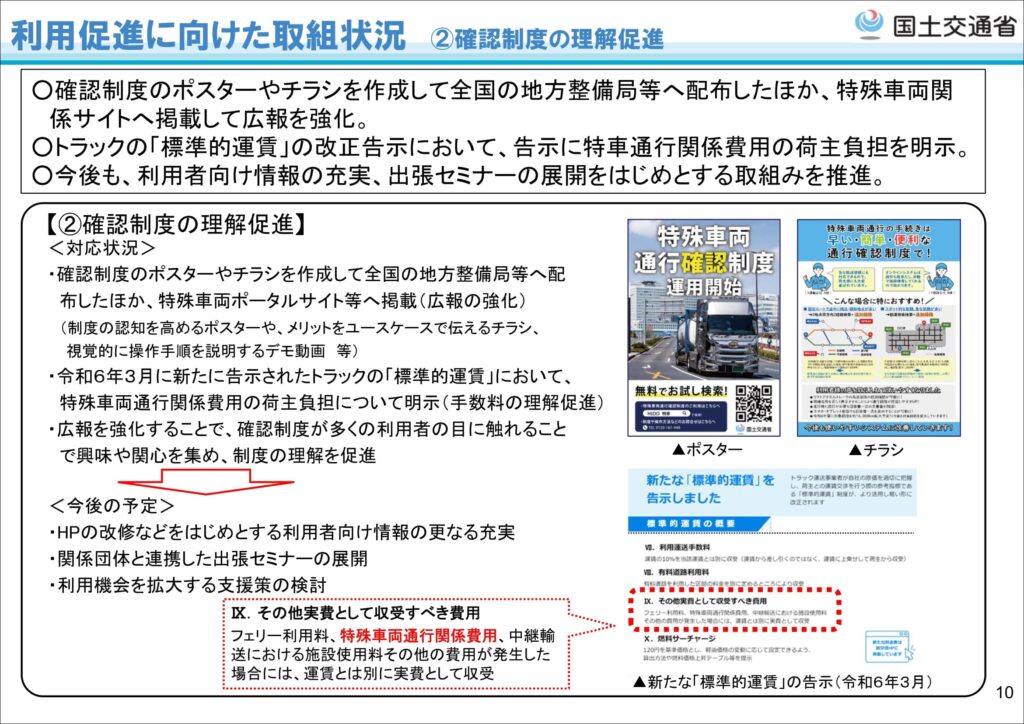

2.許可制度と比べて手数料が高い → 理解促進

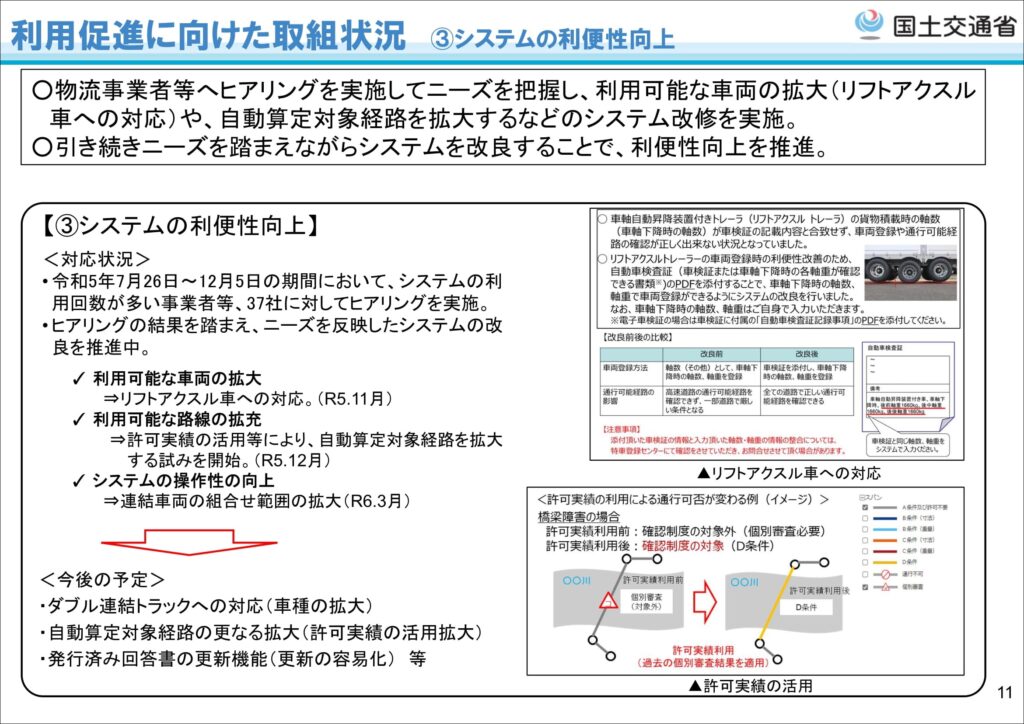

3.システムが使いにくい → 利便性向上

1.道路情報の電子化(エリア拡大)

「道路情報の電子化が未整備で確認制度を利用できない」という問題に対しては、「道路情報の電子化を加速化」することで対応する取組を実施しています。

令和6年は、例年の5~8倍のペースで実施済みで、令和7年、8年も同様のペースで道路情報の電子化を進めるとのこと。

2.確認制度の理解促進

「許可制度に比べて手数料が高い」という問題に対しては「確認制度の理解促進」を実施するとのこと。

これに関しては個人的に正直言ってズレているかなと感じました。

「確認制度の手数料を下げる」か「許可制度の手数料をあげる」かのどちらかじゃないのでしょうか???

「手数料が高い」という声に対して「理解促進」という対応がよく理解できませんでした。手数料に関してはアンタッチャブルな何かがあるんでしょうか?

3.システムの利便性向上

「システムが使いにくい」という問題に対しては「システムの利便性向上」という取組を実施するとのこと。

すでに対応済みのシステム改良もあり、今後の予定もリストアップされているので楽しみですね。

「許可制度」と「確認制度」の両方を使っている行政書士さんに聞いたところ、国土交通省としては新しい「確認制度」の利用促進をしたいようですが、ケースによっては「確認制度」の方が楽な場合もなくはないが、実態としては、ほとんど「許可制度」を利用しないと仕事にならないというような感じでした。

今後の「確認制度」がより使いやすくなればいいですね。