ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

新たな物流形態として「自動物流道路」の構築に向けた検討を進めるために2024年7月19日に「第5回自動物流道路に関する検討会」が開催されたことは以前、ご紹介しました。

その後、第1回検討会から第5回検討会までの議論を踏まえ、『自動物流道路のあり方 中間とりまとめ』が2024年7月25日にとりまとめられましたのでご紹介します。

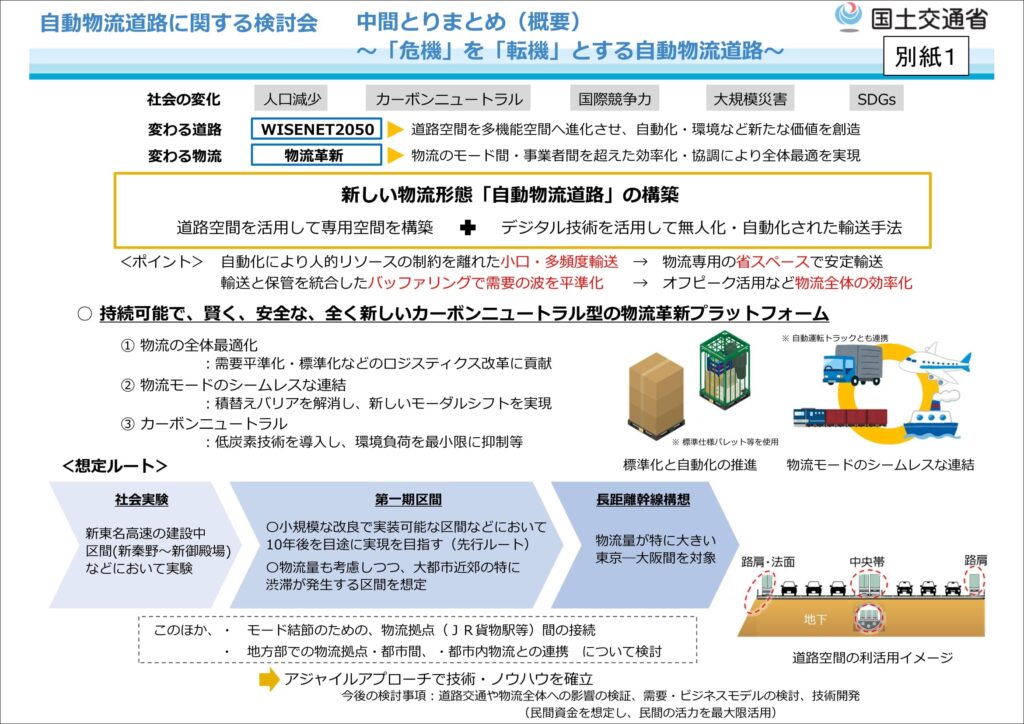

副題は「「危機」を「転機」とする自動物流道路」となっています。

国土交通省道路局は、トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制の適用や、担い手不足などの物流危機への対応、温室効果ガス削減に向けて、新たな物流形態として、道路空間を活用した「自動物流道路」の構築に向けた検討を進めるため、「自動物流道路に関する検討会」を設置しています。

「中間とりまとめ」のポイント

・自動物流道路の必要性

トラック輸送・鉄道輸送・海上輸送・航空輸送など各物流モードにおける、個々の輸送の効率化にとどまらず、物流全体として効率化・生産性向上を図ることが、我が国の産業の生産性向上、国際競争力強化の観点からも重要である。

これらの課題に対しては、可能な限り省人化を目指すこと、モード間・事業者間の協調領域の拡大による効率化を図ること、各物流モードで補完し合うこと、道路が各物流モードをつなぐ機能を担っていることが解決に向けたポイントとなると考えられる。

また、小口・多頻度輸送への対応やバッファリング機能により、物流の全体最適に向けて行政が環境を整えていく必要がある。

このため、道路空間を活用して専用空間が構築され、デジタル技術を活用して無人化・自動化された輸送手法により物流を担う新しい物流形態として、「自動物流道路」を構築することが必要である。

その構築にあたっては、企業が参画するメリットが生じるよう、需要とマッチし、誰もが使いやすく・使いたくなる物流形態を実現し、これまで長年解決できなかった標準化やモーダルシフトなど、物流の課題解決につなげるきっかけとすべきである。

・自動物流道路のコンセプト

人手不足などの物流危機を転機と捉え、カーボンニュートラルなどの社会の変化に対応するため、道路空間を活用した物流専用空間の構築と、無人化・自動化された輸送手法の組み合わせによって、新たな物流形態である自動物流道路を構築する。

人的リソースの制約を離れた小口・多頻度輸送による省スペースでの安定輸送や輸送と保管を統合したバッファリング機能による物流全体の効率化が可能となることから「持続可能で、賢く、安全な、全く新しいカーボンニュートラル型の物流革新プラットフォーム」をコンセプトの柱とする。

・方向性

- 物流の全体最適化:

需要平準化・標準化などのロジスティクス革命に貢献 - 物流モードのシームレスな連結:

積替えバリアを解消し、新しいモーダルシフトを実現 - カーボンニュートラル:

低炭素技術を導入し、環境負荷を最小限に抑制等

自動物流道路が真に社会の役に立つ姿が実現できるよう、関係省庁、関係事業者、大学などと連携して議論を進めることが重要であり、引き続き、本検討会で議論を進めていく。

「自動物流道路」に関しては、通常であれば30~50年かかるパラダイムシフトを10年で実現する気概を持って当たることが重要と指摘されています。

今後の流れとしては、今回の「中間とりまとめ」の後にさらに議論を継続した上で「最終とりまとめ」を行う見通しとなっています。

現時点で「最終とりまとめ」の期限は明示されておりませんが、どのような「最終とりまとめ」になるか注目したいですね。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。