ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

実はあまり知られていないかもしれませんがETCコーポレートカードを対象とした首都高速の「大口・多頻度割引」は、2025年5月時点では「2026年3月末まで継続・拡充」ということになっていて、2026年4月以降に関してはまだどのようになるか決まっていません。

今回は、なぜそのようなことになっているのか?を説明するために、首都圏(主に首都高速)の高速道路料金・割引の大きな流れについてご紹介したいと思います。

首都圏(主に首都高速)の主な料金体系の変更は以下の通りです。

- 2005年10月~ 曜日別時間帯別割引、お得意様割引導入(首都高)

- 2009年04月~ 契約者単位割引の導入(首都高、阪神高)

- 2010年04月~ 均一料金へ(首都高)

- 2012年01月~ 均一料金から距離別料金へ移行(首都高)

- 2014年04月~ 全国に新たな料金体系の導入

- 2016年04月~ 首都圏の新たな料金体系の導入(首都高)

- 2021年04月~ 暫定車種間比率の1年延長(首都高)

- 2022年04月~ 首都圏の新たな料金体系の改定(首都高)

2005年10月~ 曜日別時間帯別割引、お得意様割引導入

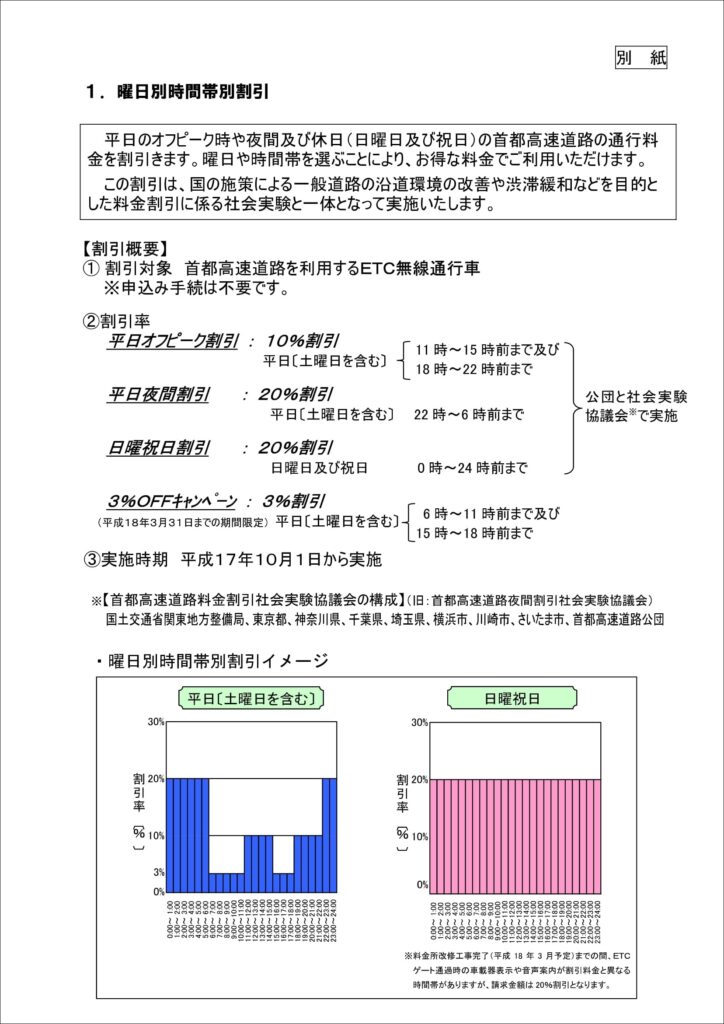

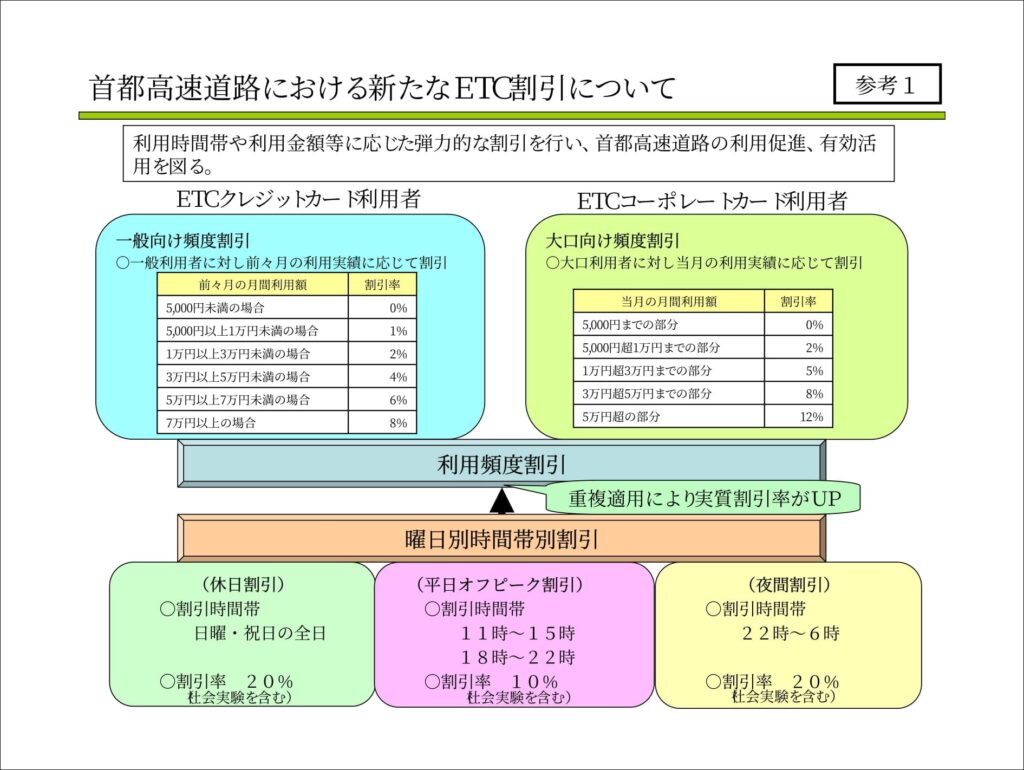

「曜日別時間帯別割引」は、料金割引社会実験として2005年10月から実施されています。同時に「お得意様割引の導入」も行われました。

重要な部分をピックアップすると、

1.平日オフピーク割引:10%割引

2.平日夜間割引:20%割引

3.日曜祝日割引:20%割引

4.3%OFFキャンペーン:平日ピーク時3%割引

5.お得意様割引(頻度割引):最大8~12%割引

1~4が「曜日別時間帯別割引」です。

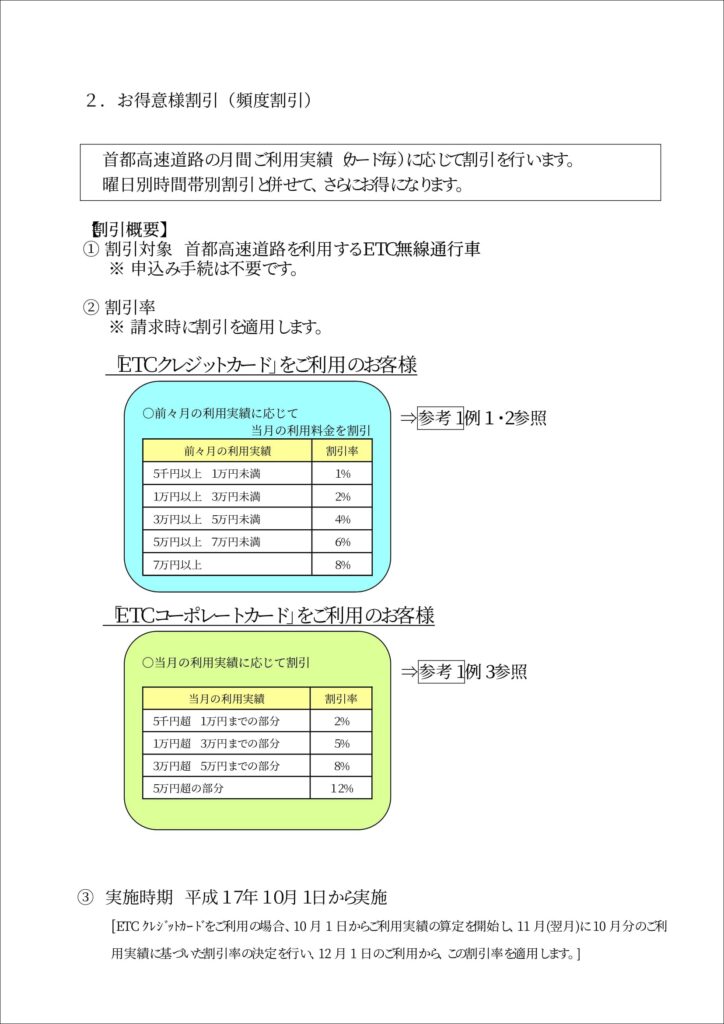

首都高速に月間利用実績に応じた「頻度割引」が導入

となりました。お得意様割引とは、いわゆる車両単位割引ですね。

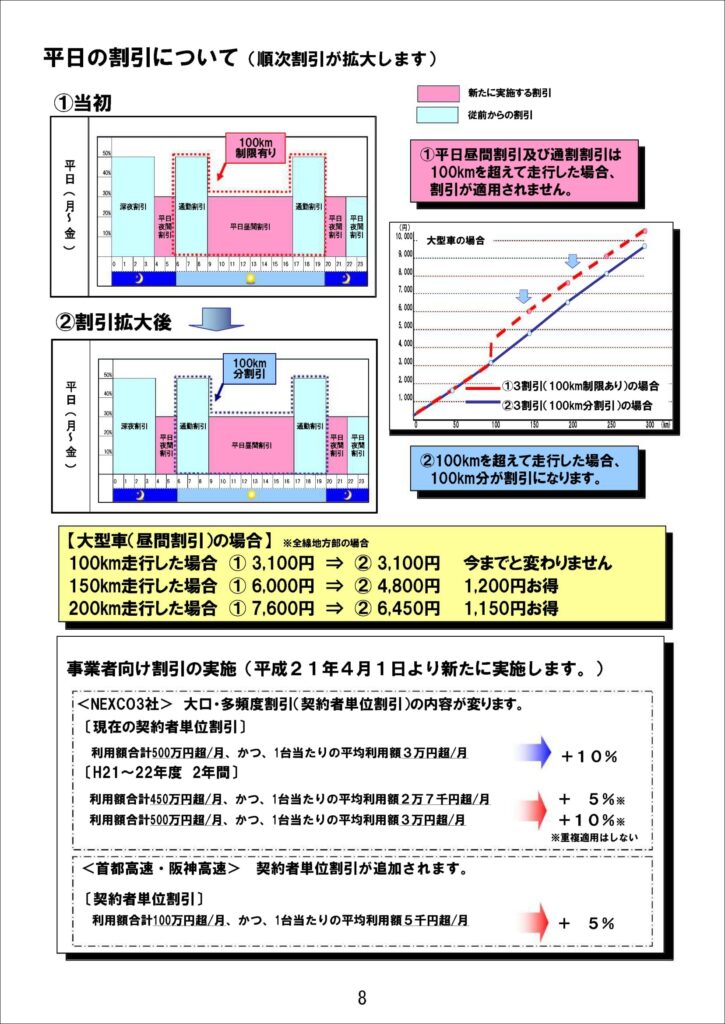

2009年04月~ 契約者単位割引の追加

政府による「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)等に基づき、土日祝日の上限料金を1000円とする割引などの高速道路の料金引下げの一環で、事業者向けの割引として首都高速に「契約者単位割引(5%)の導入」が2009年4月から実施されています。

重要な部分をピックアップすると、

1.休日終日5割引、上限1,000円割引の導入(地方部)

2.休日昼間3割引の導入(大都市近郊)

3.日曜祝日割引の導入(首都高)

4.休日割引の導入(阪神高)

5.平日全時間帯3割引の導入

6.コーポレートカード向け「契約者単位割引」の条件緩和(NEXCO)

7.コーポレートカード向け「契約者単位割引」の導入(首都高)

8.コーポレートカード向け「契約者単位割引」の導入(阪神高)

首都高速に「契約者単位割引(5%)」が導入

となりました。

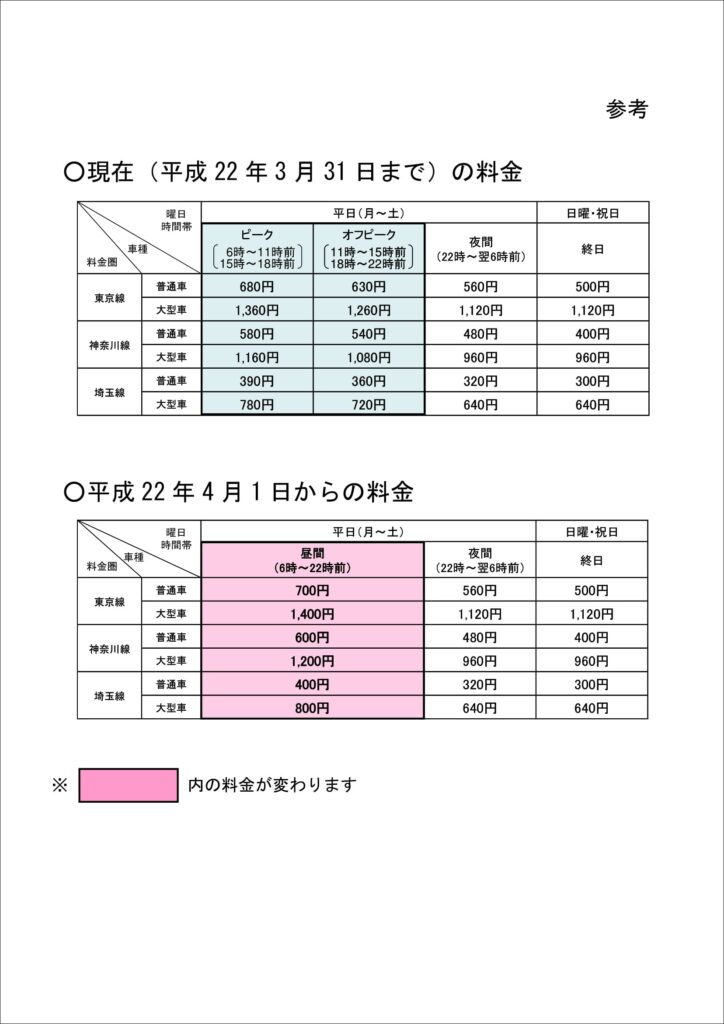

2010年04月~ オフピーク割引等を終了し均一料金へ

2005年10月から実施されていた「料金割引社会実験」が2010年3月末に終了となり、「均一料金の導入」 が2010年4月から実施されています。

重要な部分をピックアップすると、

1.オフピーク割引終了

2.ピーク3%割引終了

3.料金圏(東京線、神奈川線、埼玉線)ごとに均一料金制へ

「均一料金制」の導入

となりました。

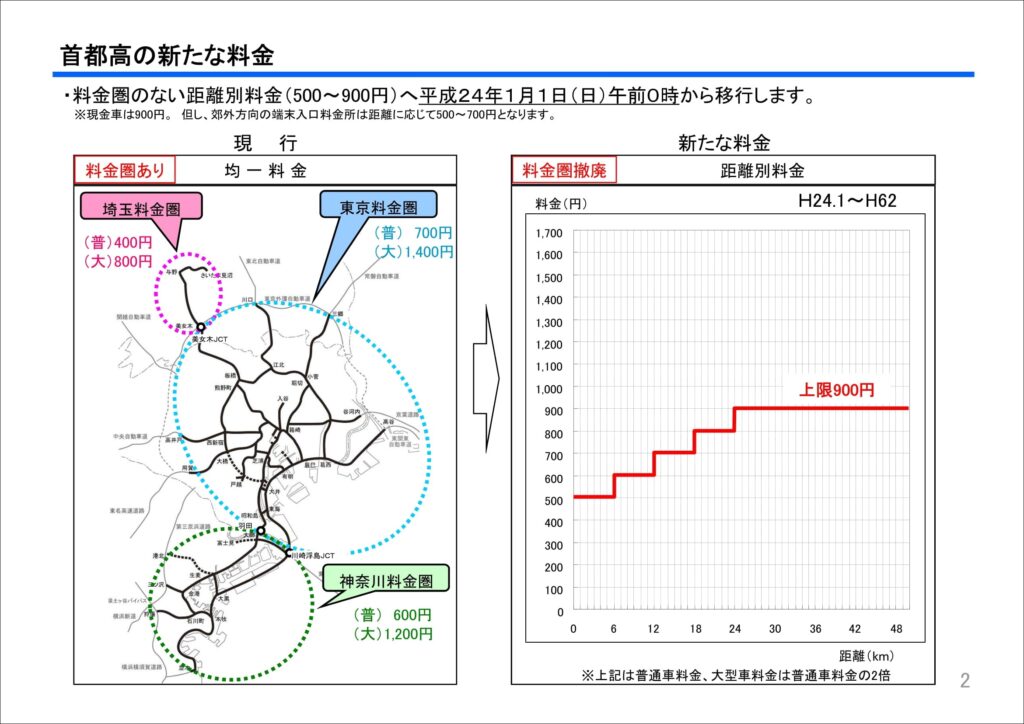

2012年1月~ 均一料金から距離別料金へ移行

「距離別料金の導入」 は2012年1月から実施されています。

重要な部分をピックアップすると、

1.「料金圏(東京線、神奈川線、埼玉線)」の撤廃

2.「距離別料金制( ETC普通車500円~900円 )」の導入

3.現金車900円均一

4.コーポレートカード向け「車両単位割引」の拡充(最大12%→20%へ)

5.コーポレートカード向け「契約単位割引」の拡充(最大5%→10%へ)

6.クレジットカード向け「お得意様割引」の廃止

料金圏のある「均一料金」(普通車、東京線700円、神奈川線600円、埼玉線400円)から、料金圏のない「距離別料金」(500~900円)へ移行し、コーポレートカード向け大口・多頻度割引(車両単位割引、契約単位割引)が拡充

となりました。

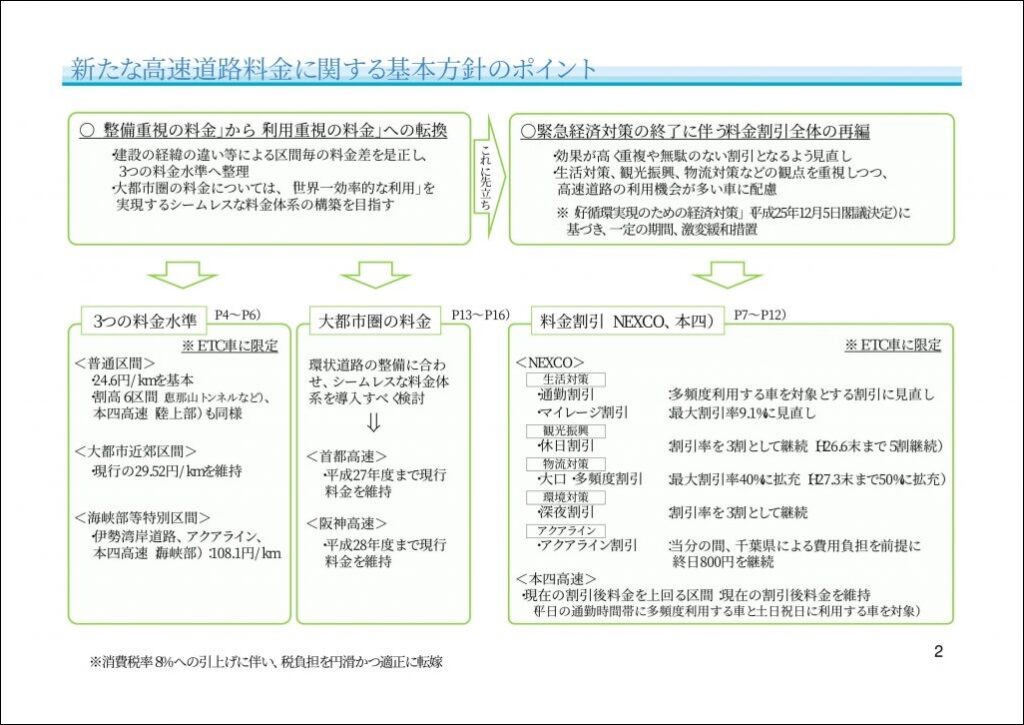

2014年4月~ 全国に新たな料金体系の導入

「全国の新たな料金体系の導入」 は2014年4月から実施されています。

重要な部分をピックアップすると、

1.「整備重視の料金」から「利用重視の料金」への転換

2.「3つの料金水準」→普通区間、大都市近郊区間、海峡部等特別区間

3.(NEXCO、本四)通勤割引の見直し→平日朝夕割引導入へ

4.(NEXCO、本四)マイレージ割引の見直し→13.8%から9.1%へ

5.(NEXCO、本四)休日割引30%継続

6.(NEXCO、本四)深夜割引30%継続

7.(NEXCO、本四)大口・多頻度割引の拡充(最大割引率40%)

8.(アクアライン)終日800円継続

9.(首都高速)2016年3月末まで現行料金を維持

10.(阪神高速)2017年3月末まで現行料金を維持

となっています。

このうち、9にあるように首都高速に関しては、

2016年3月末まで現行料金を維持、新しい料金体系は継続審議

ということになりました。

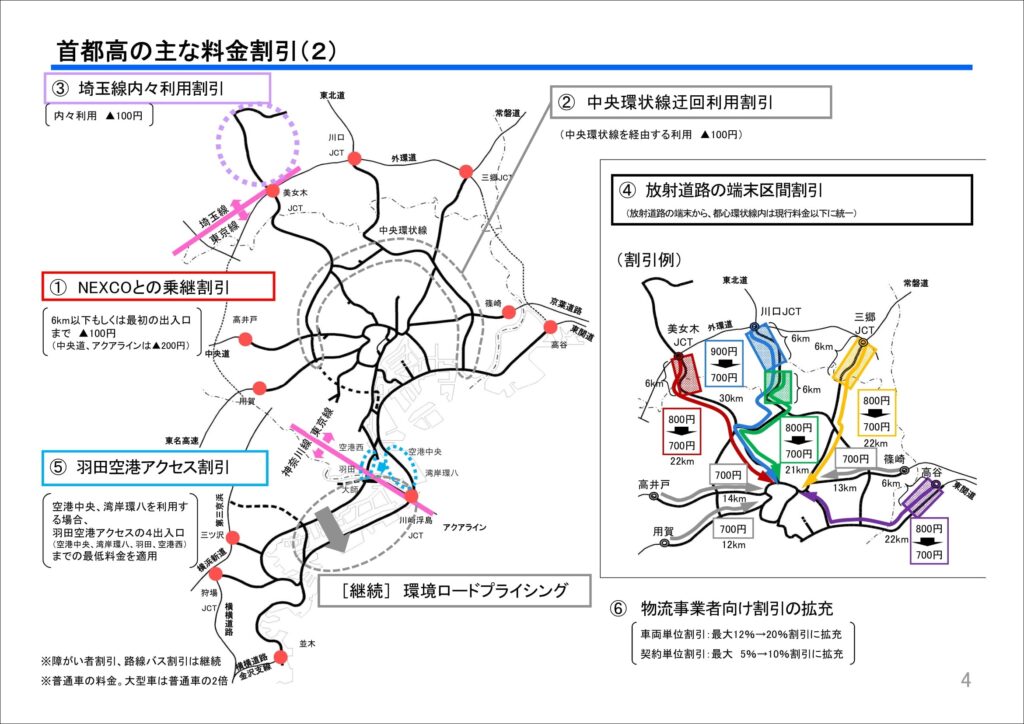

2016年4月~ 首都圏の新たな料金体系の導入

「首都圏の新たな料金体系の導入」 は2016年4月から実施されています。

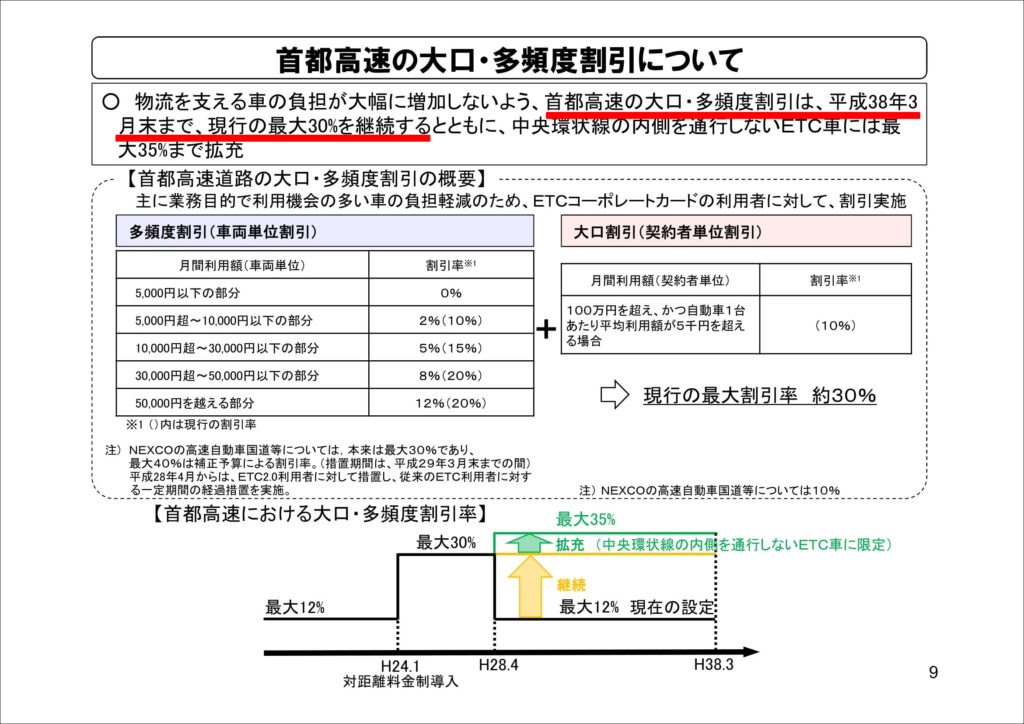

重要な部分をピックアップすると、

1.車種区分を5車種区分に統一

2.(首都高速)対距離制を基本とした料金体系へ(当面は上限1300円)

3.(首都高速)大口・多頻度割引の拡充(中央環状線の外側)

4.(首都高速)車種区分及び車種間比率を段階的に(激変緩和措置あり)

5.(圏央道)圏央道利用が不利にならないよう同一起終点であれば同じ料金

6.(圏央道)ETC2.0搭載車のみ大口・多頻度割引の割引対象へ

となっています。それと重要なポイントとして

大口・多頻度割引は、平成38年3月末(2026年3月末)まで継続

となっています。つまり、10年間の期限が設けられており、記事執筆時点では「来年3月末まで」ということになっているということです。

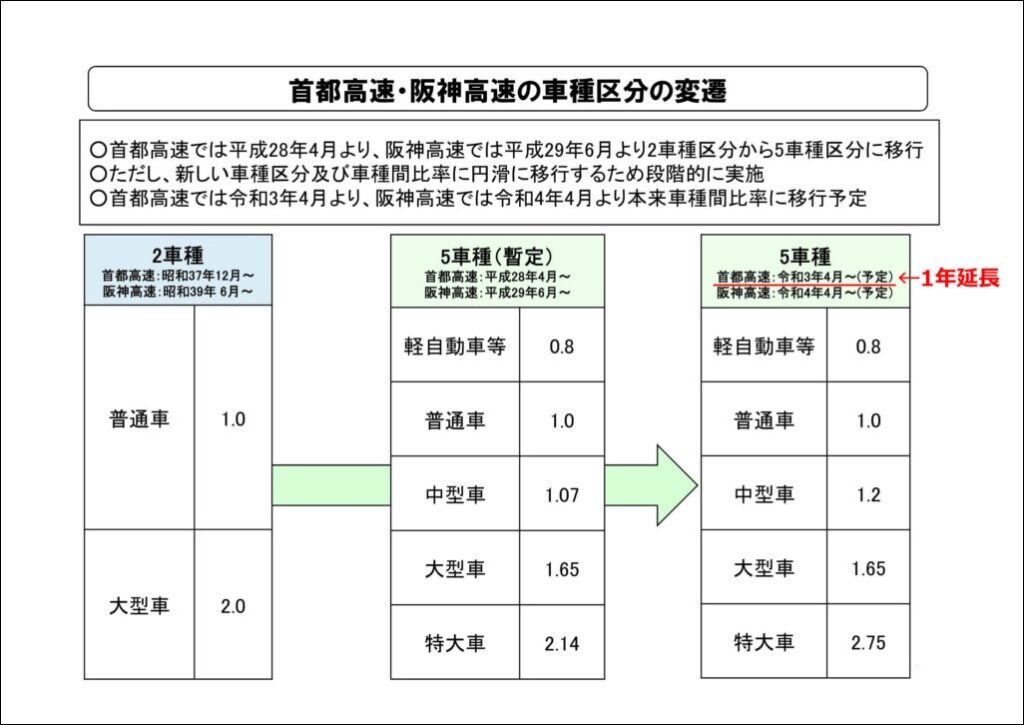

2021年4月~ 暫定車種間比率の1年延長

2016年3月までは首都高の車種区分は2車種のみでした。そして「車種間比率」は、軽・普通・中型車が 1.0 で、大型・特大車が 2.0 となっていました。

その後、2016年4月から「首都圏の新たな料金体系の導入」に伴い、車種区分は5車種へ変更となり、「車種間比率」は、0.8~2.75 と変わりました。

しかし、首都高速に関しては段階的に実施するとのことで、中型車と特大車を対象に激変緩和措置(5年間)として「暫定車種間比率」が設けられました。この措置によって、値上げとなる中型車と特大車は、一定期間、値上げ幅が抑えられるようになりました。(数値は以下のとおりです)

・中型車 1.2 → 1.07

・特大車 2.75 → 2.14

激変緩和措置は5年間限定のため「2021年3月末まで」となっておりましたが、新型コロナの状況を踏まえた国土交通省からの要請を受けて、首都高速は、

2022年3月末まで「暫定車種間比率」を1年間延長

としました。

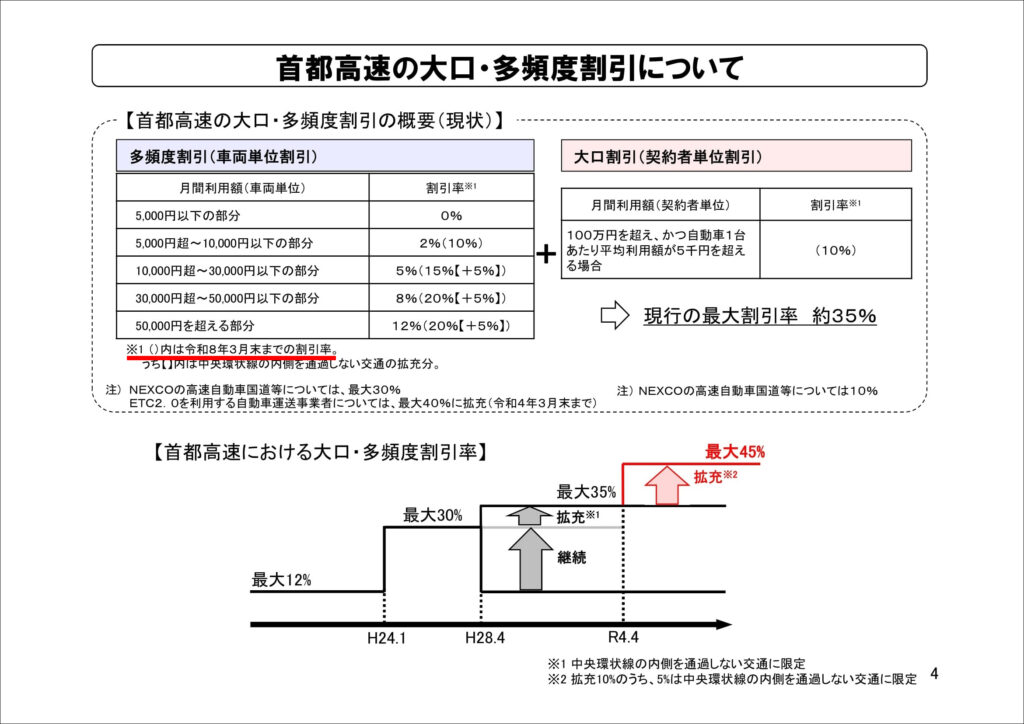

2022年4月~ 首都圏の新たな料金体系の改定

「首都圏の新たな料金体系の改定」 は2022年4月から実施されています。

重要な部分をピックアップすると、

1.上限料金の見直し(上限1950円へ値上げ)

2.大口・多頻度割引の更なる拡充(最大45%)

3.深夜割引の導入(0時-4時、20%引き)

4.千葉外環迂回利用割引の導入

5.車種間比率の激変緩和措置の終了(中型車、特大車)

となっています。

やはりここでも2016年4月時点と同様ですが、

大口・多頻度割引は、令和8年3月末(2026年3月末)まで継続・拡充

となっています。記事執筆時点では「来年3月末まで」ということです。

上記の資料を見る限り、首都高の大口・多頻度割引の「拡充」が終了すれば、「車両単位割引」は、2005年10月に導入された「お得意様割引」時代の料率へ大きく引き下がることになります。また、2009年4月に導入された「契約者単位割引」は継続されるのでしょうか?

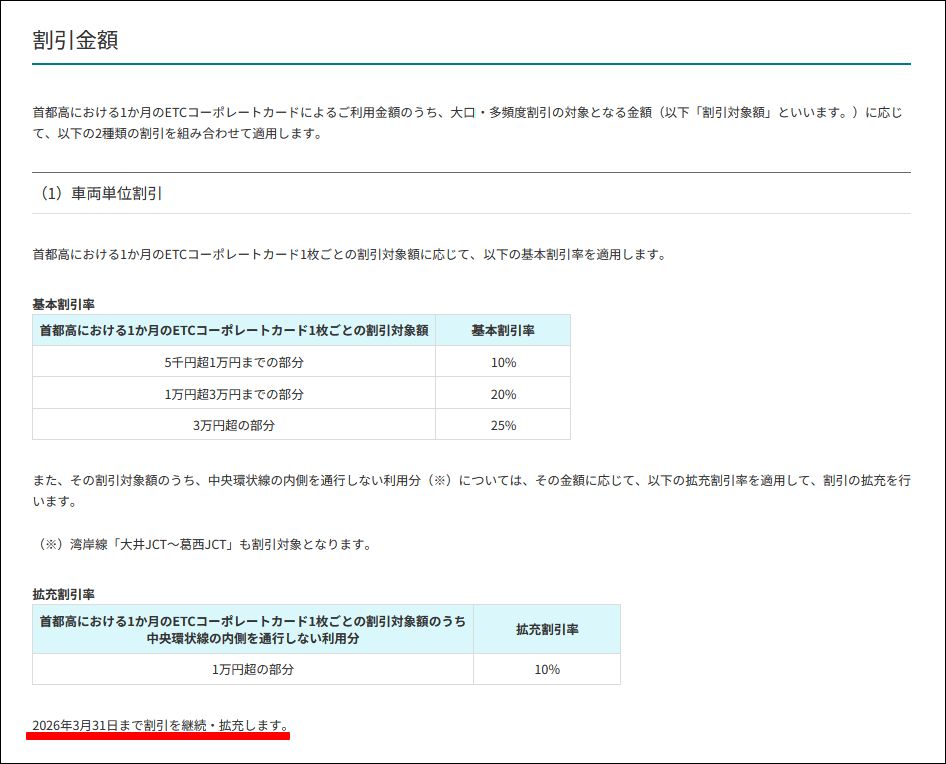

首都高速のHPにも期限については明記されています。

2026年4月以降に関しては、執筆時点では、国土交通省や首都高速からまだ何も発表はありません。

2014年4月に実施された「全国の新たな料金体系の導入」では「3つの料金水準」の割引期間は10年間、2024年3月末までとなっており、道路会社から10年間延長が発表されたのが、2024年3月27日と期限ギリギリでした。

それをふまえると、首都高速の大口・多頻度割引に関しても年度末ギリギリまで発表されないかもしれません。注目したいと思います。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。

(2025.12.24 追記)

2025年12月24日に首都高速から料金改定についての検討会における「とりまとめ」が発表されました。「大口・多頻度割引」は5年間継続(2031年3月末まで)となりそうです。

- 1kmあたりの料金を1割引き上げ(2026年10月~)

- 2026年3月末で期限を迎える割引は「5年間継続」

- 年間200億円の増収見込み

詳細は、以下を参考にしてください。