ETCカードをご利用のみなさま、こんにちは。

今回は、「物流の2024年問題」の解決のために、公正取引委員会と中小企業庁が、直接契約がない荷主と運送事業者における不公正な取引に対して下請法の適用を視野に検討を進めていることをご紹介したいと思います。

物流業界の現状と法制度(独禁法・下請法)

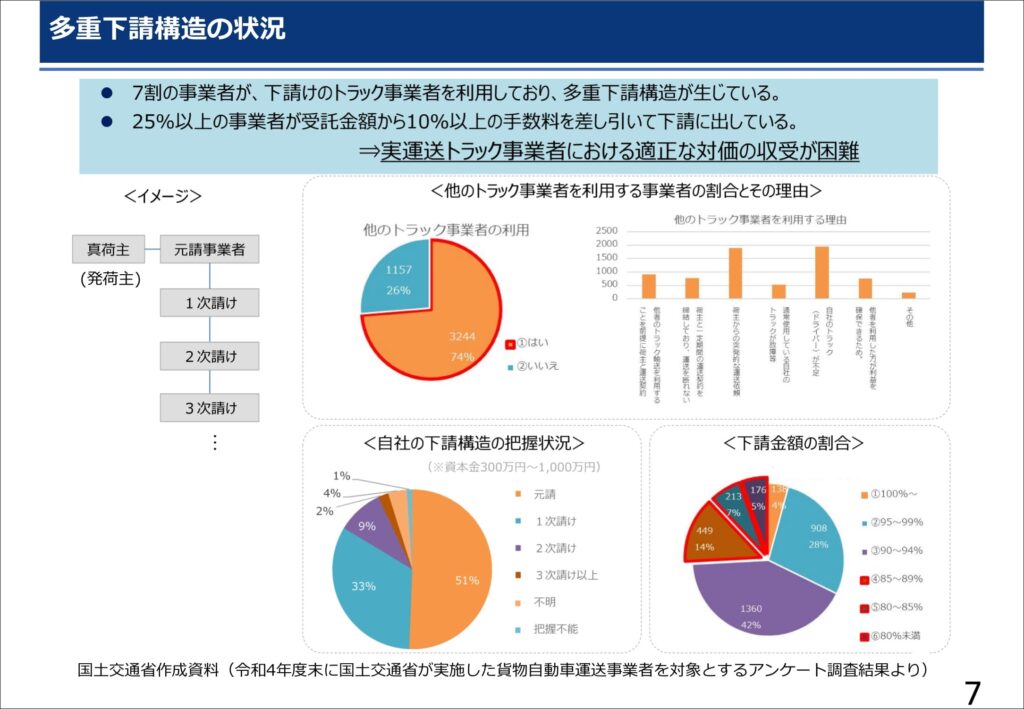

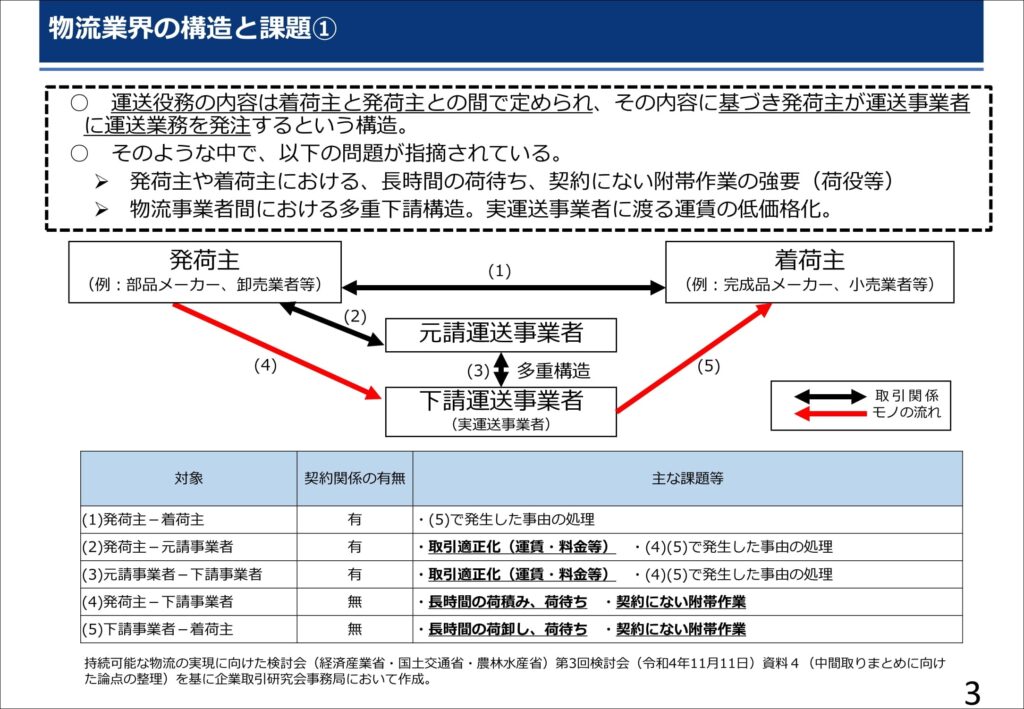

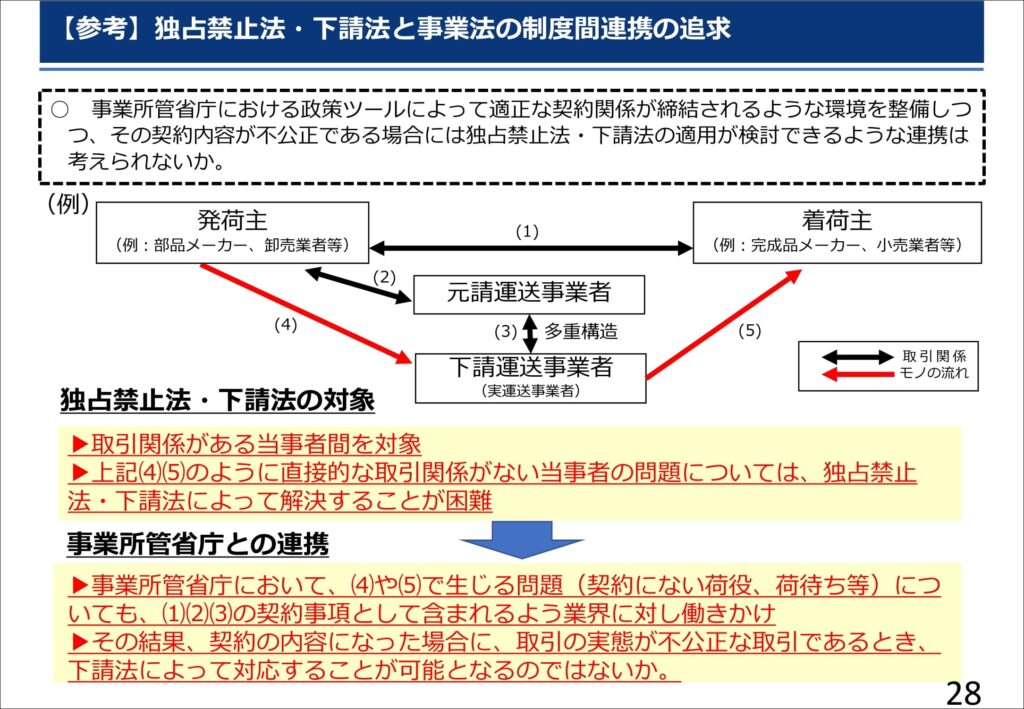

物流業界では一般的に多重下請構造となっており、荷主は元請の運送事業者と契約していますが、実際に荷物を運ぶ下請の運送事業者と契約を結んでいません。

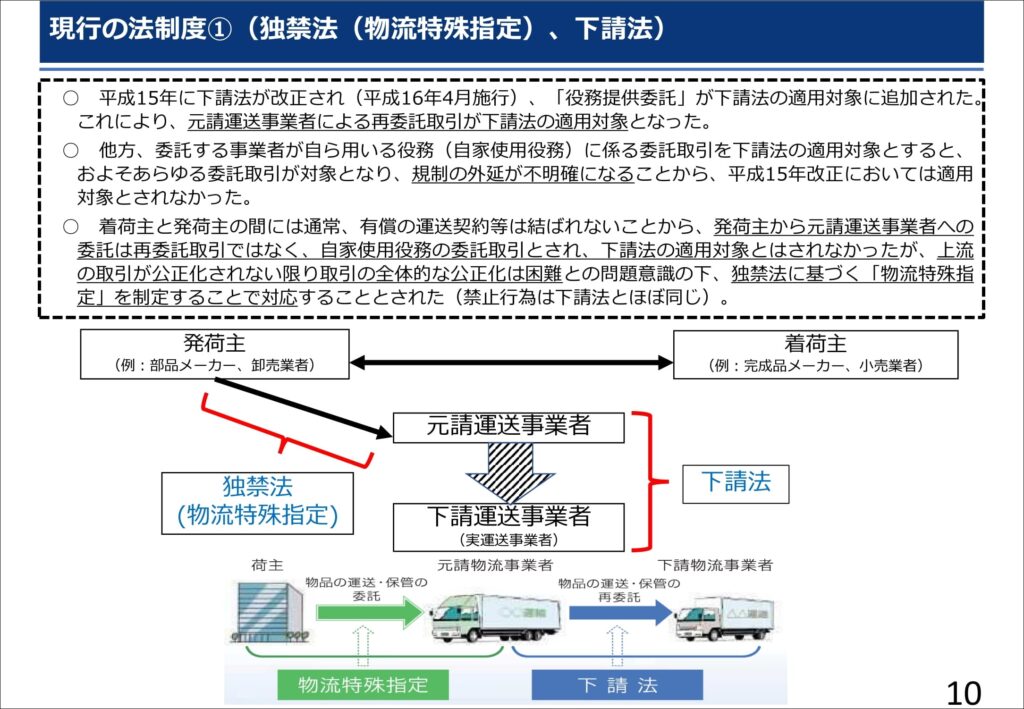

多重下請構造の場合、荷主と下請の運送事業者間では直接契約がないため下請法の適用外であり、下請の運送事業者が適正な対価を受け取ることが難しいという課題があります。

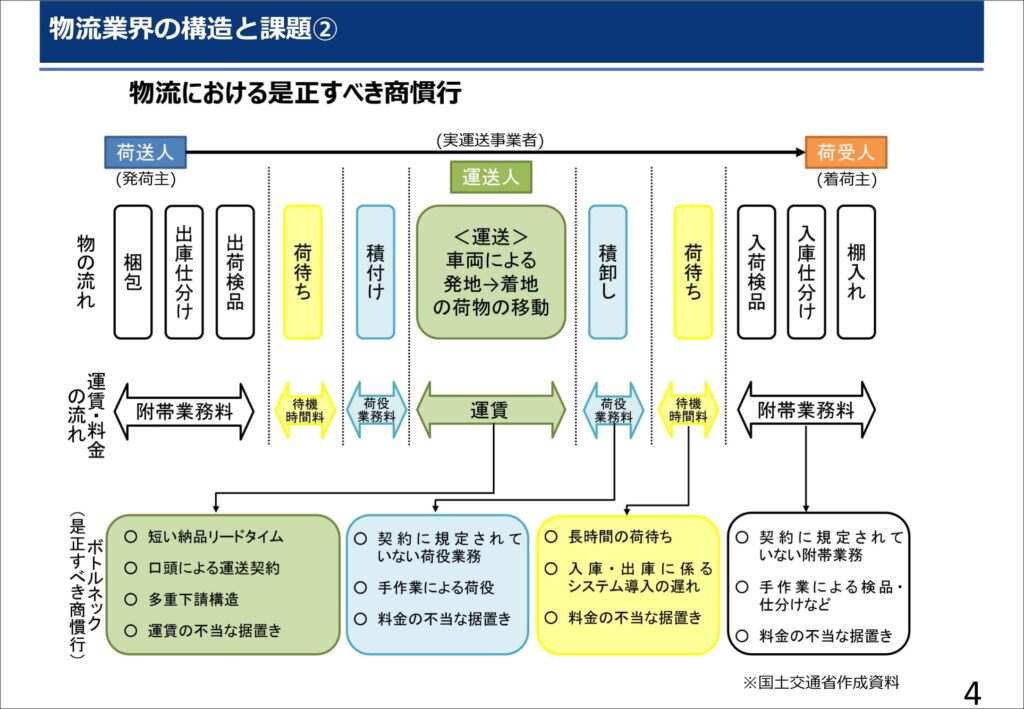

しかし、「物流の2024年問題」で課題となっている「荷役・荷待ち」については、荷主と下請けの運送事業者間の問題であり、現状の下請法や独禁法では解決が難しいという認識が広がっています。

国は何を検討しているのか?

公正取引員会と中小企業庁では、上記のような認識の下、独禁法、下請法、事業法を有機的に連携することで、下請法単独では届かない課題への対応について検討を進めています。

また、公正取引委員会に各省が連携して下請法の執行に取り組むスキームの企画や調整を行う「各省連携」を担当するポストを2025年度機構・定員要求にて要求中となっています。

※ 荷主と元請の運送事業者は独禁法の対象(物流特殊指定)

※ 元請の運送事業者と下請の運送事業者は下請法の対象

第3回企業取引研究会

2024年10月7日に公正取引委員会、中小企業庁による有識者会議「第3回企業取引研究会」が開催されました。

以下のような事項について議論がありました。

- 荷主・物流事業者間の問題(荷役・荷待ち)、下請法の執行の在り方について、見直すべき点はあるか?

- 直接の取引関係にない事業者間の課題(着荷主における荷待ち、荷役の費用負担、多重下請構造におけるサプライチェーン全体の価格転嫁の問題)を解決するために講ずべき施策としてどのようなものが考えられるか?

- 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携の在り方として、各省庁の特徴を活かし、更なる下請法の執行にどのような取り組みが必要か?

- 取引構造が複雑化する昨今において、事業所管省庁の有する制度と連携することにより更なる取組を行う余地はないか?

物流に係る優越的地位の濫用規制の在り方

執行に係る省庁間の連携の在り方

独禁法・下請法と事業法の制度間連携の追求

本研究会では、「新物流2法」に基づく不公正な契約内容に対して、関係事業法との制度間連携の考え方が提示されました。これにより、直接契約がない荷主と運送事業者における不公正な取引に対して下請法の適用を視野に検討を進めていることがわかりました。今後、下請法改正案に盛り込まれるか注目したいですね。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。