ETCカードをご利用のみなさん、こんにちは!

シリーズでご紹介しております、高速道路の割引(目的・効果・課題・見直し方針)ですが、今回は第3回です!

前回は、

高速道路料金に関する議論や検討はどのように料金制度に反映されているのでしょうか?

ということで、「国土幹線道路部会」で、高速道路の安全性、信頼性、使いやすさの向上や、高速道路を持続可能なものにするための取り組みについて議論・検討しながら、高速道路料金についても並行して審議しているとご紹介いたしました。

今回は、現在の「国土幹線道路部会」で検討されている「平日朝夕割引」の論点についてご紹介したいと思います。

第49回国土幹線道路部会の資料を参照します。

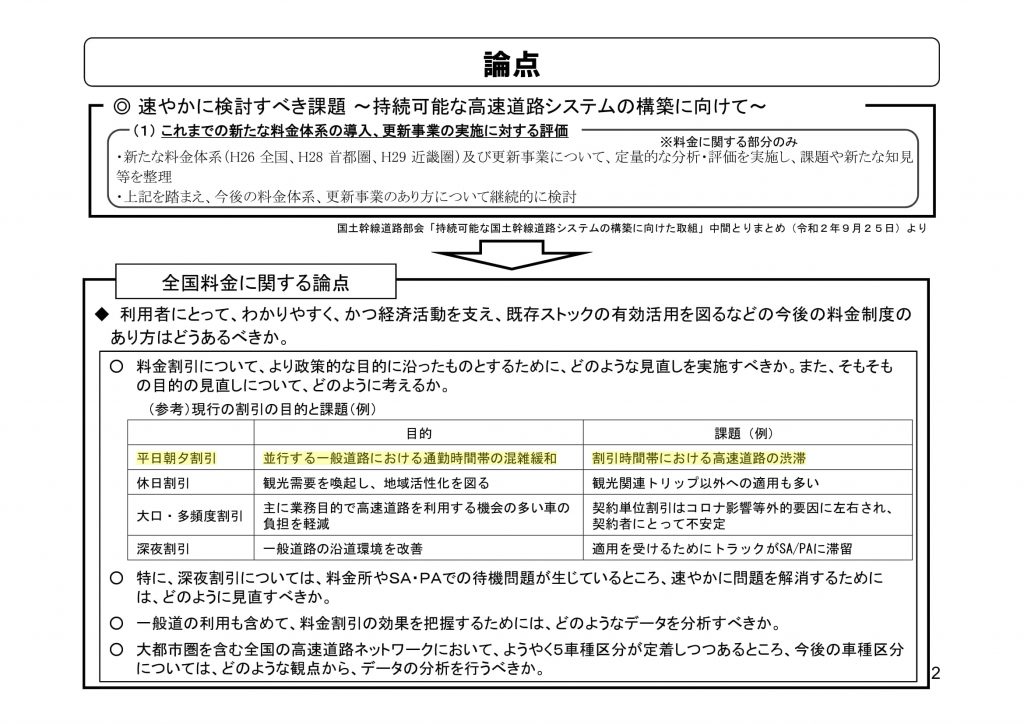

現在、「国土幹線道路部会」では、新たな料金体系(平成26年全国、平成28年首都圏、平成29年近畿圏)について、定量的な分析・評価を実施し、課題や新たな知見等を整理した上で、今後の料金体系のあり方(料金割引の見直し)について議論されています。

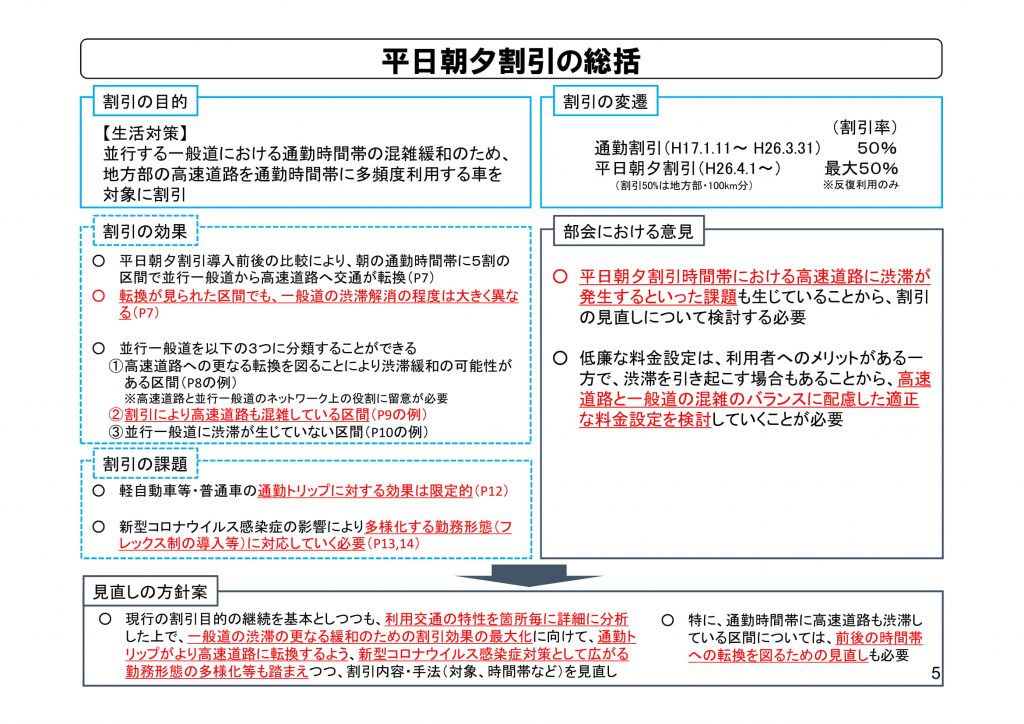

「平日朝夕割引」の総括が、上記資料にまとめてあります。

「平日朝夕割引」 の目的は、並行する一般道路における通勤時間帯の渋滞緩和ですが、割引によって高速道路が渋滞するという課題が発生しており、高速道路と一般道の混雑のバランスに配慮した適正な料金設定を検討する必要があるという意見がでています。

その上で、以下の「料金の見直し方針案」が出ています。

ということですね。以下、詳細資料です。

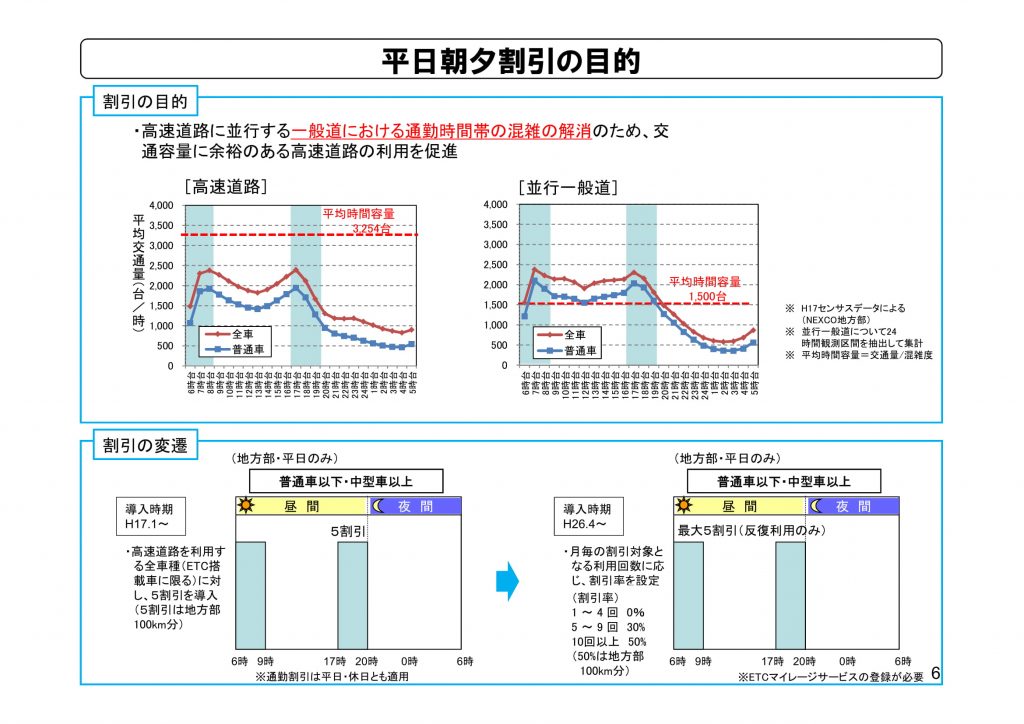

通勤時間帯においては、高速道路の方が交通容量に余裕があるので、一般道の混雑解消のために高速道路の利用を促進する目的で「平日朝夕割引」は設定されています。

以前の「通勤割引」は休日も適用されていましたが、「平日朝夕割引」では平日のみ&反復利用のみに割引を適用するように変わりました。

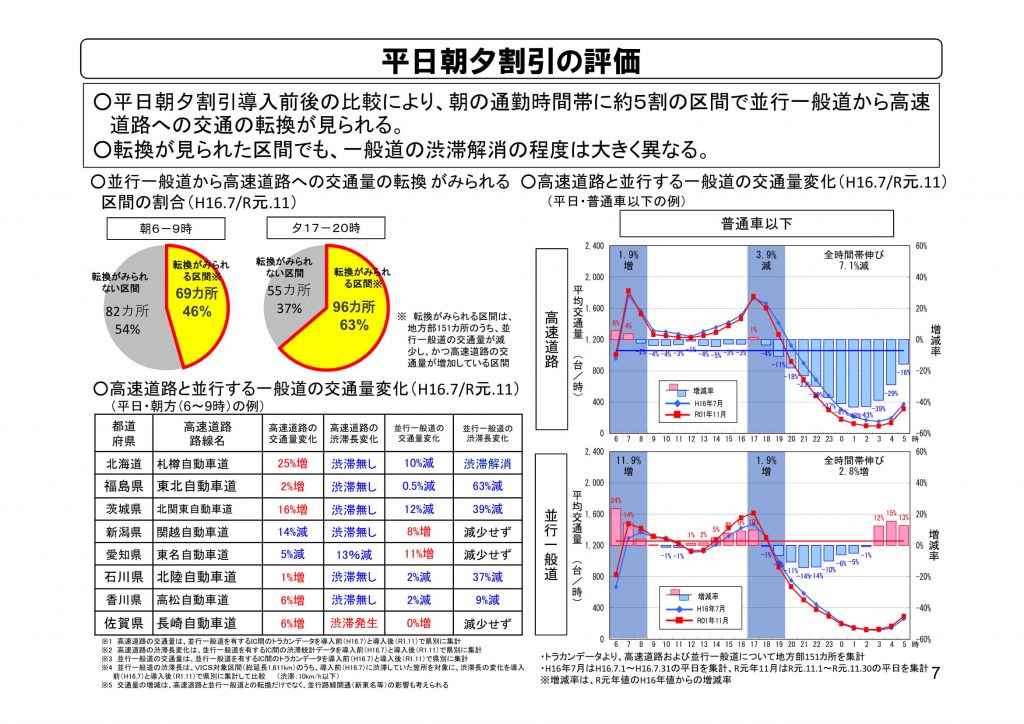

「平日朝夕割引」の効果について、「通勤割引」設定前の平成16年7月と、令和元年11月を比較して検証していますが、区間によってまちまちとなっていますね。うまく一般道から高速道路へ交通の転換が行われ、渋滞解消または渋滞長減少となった区間とそうはならなかった区間が出ており、関越自動車道や東名自動車道では、逆に一般道の交通が増えています。

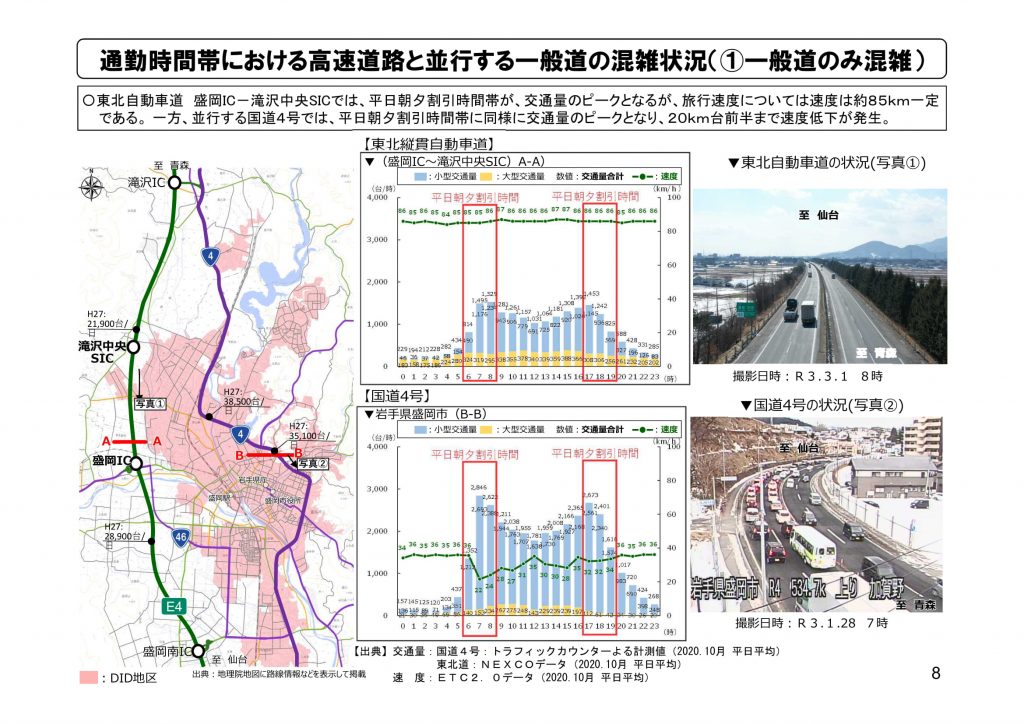

上記資料は、通勤時間帯に、一般道のみ混雑するケースとして、東北自動車道 (盛岡IC-滝沢中央SIC) と国道4号の比較です。

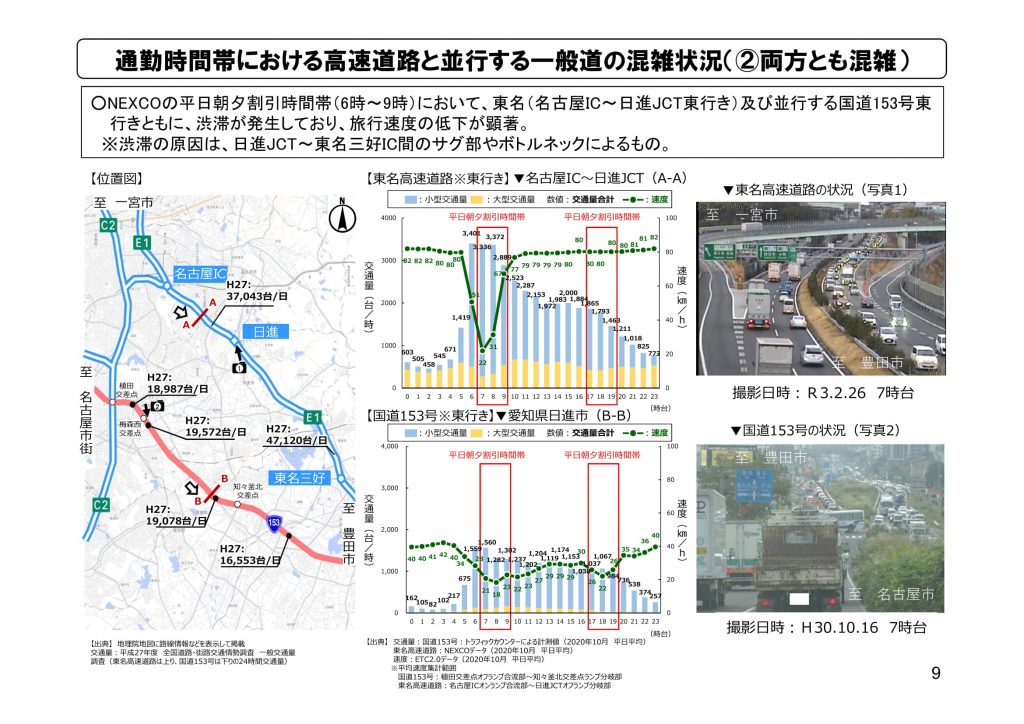

上記資料は、通勤時間帯に、高速道路も一般道も両方混雑するケースとして、東名高速(名古屋IC-日進JCT東行き)と国道153号の比較です。

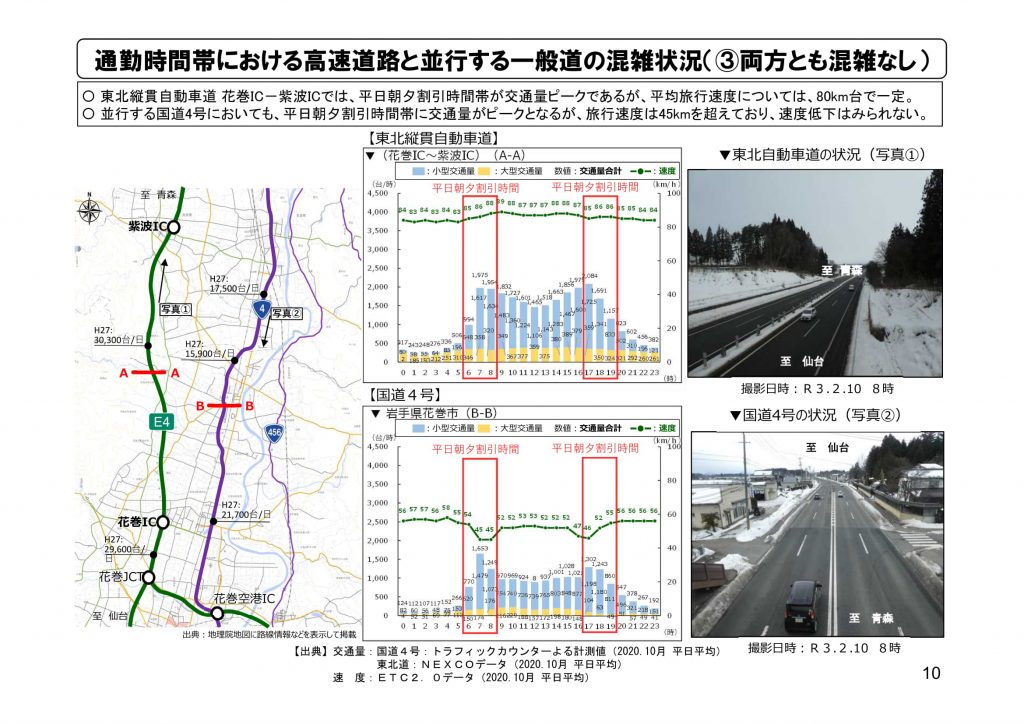

上記資料は、通勤時間帯に、高速道路も一般道も両方混雑しないケースとして、東北自動車道(花巻IC-紫波IC)と国道4号の比較です。

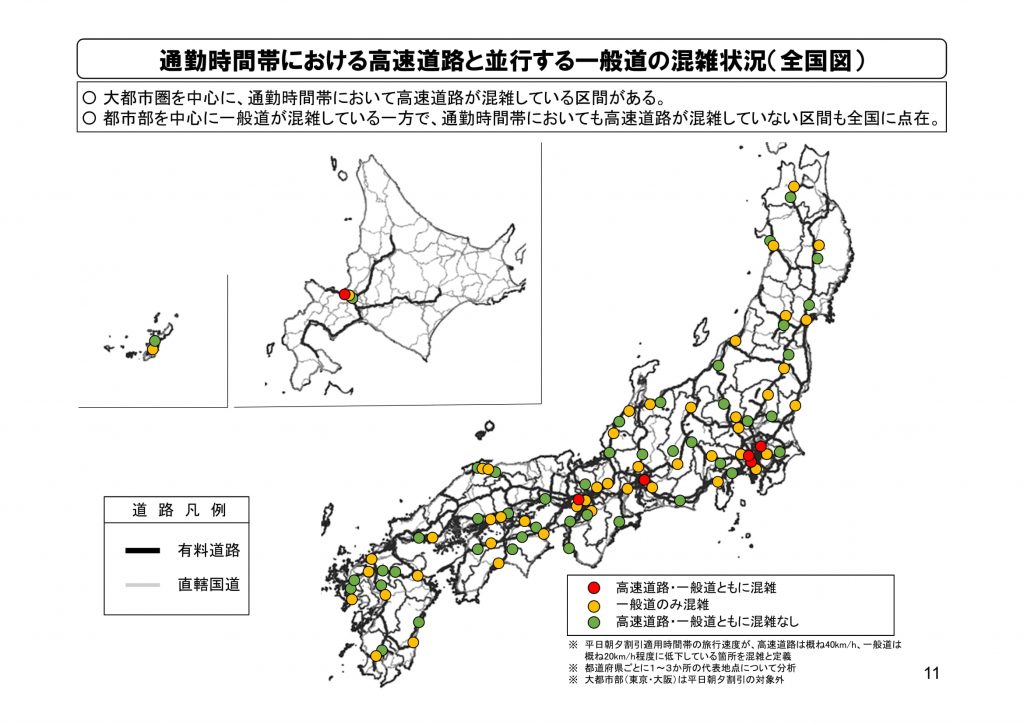

上記資料は、全国の通勤時間帯の混雑状況です。

ちなみに、混雑とは、高速道路においては40km/h、一般道においては20km/h程度に速度が低下している状況と定義しているようです。

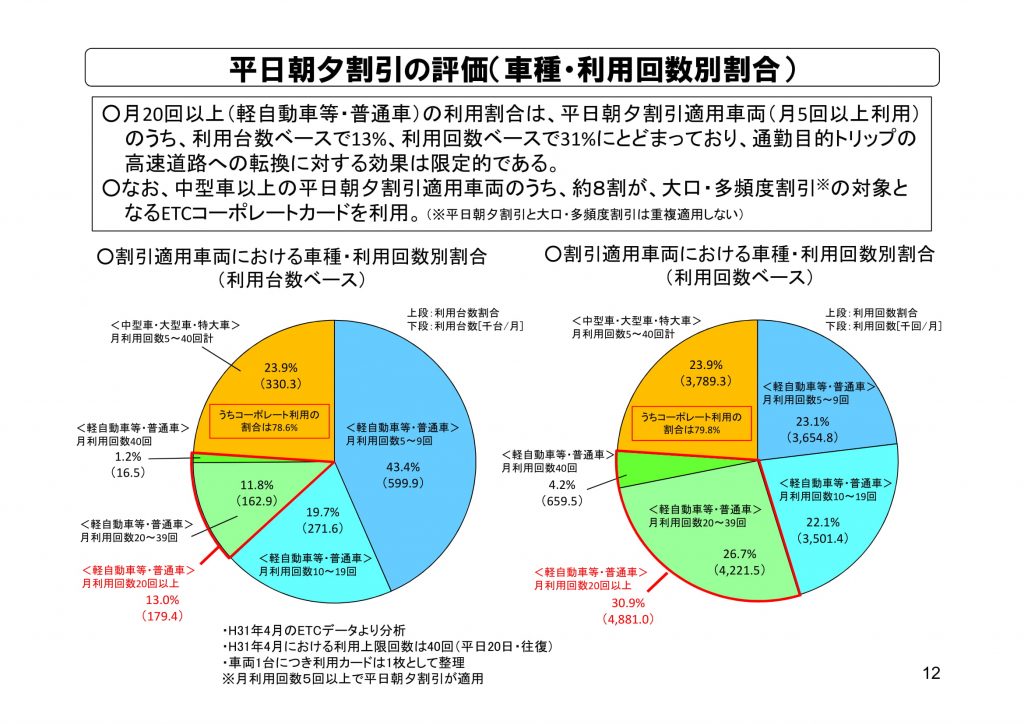

通勤目的の高速道路への転換のメイン対象となる「軽自動車・普通車」の平日朝夕割引適用車両のうち利用台数ベースでは、

・月利用回数5~9回:43.4%

・月利用回数10~19回:19.7%

・月利用回数20回以上:13.0%

となっており、 「軽自動車・普通車」 の一般道から高速道路への転換という意味では効果は限定的なのかもしれません。

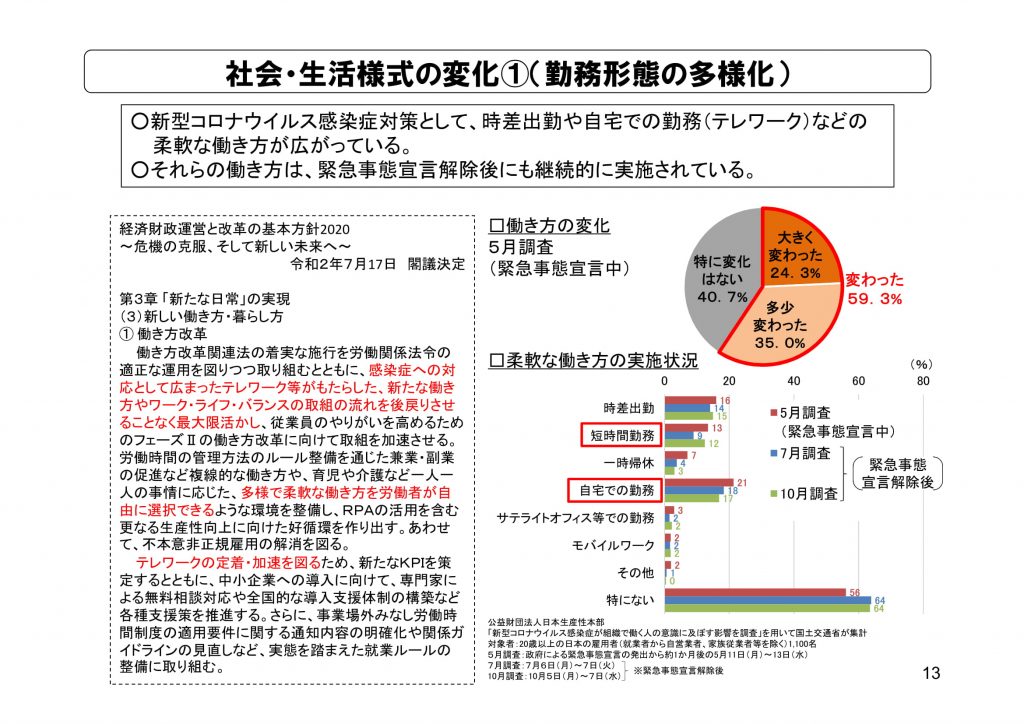

新型コロナウイルスの影響で、短時間勤務やテレワークなど、働き方が変わったとした人が6割近くになっているので、勤務形態が多様化していることがわかります。

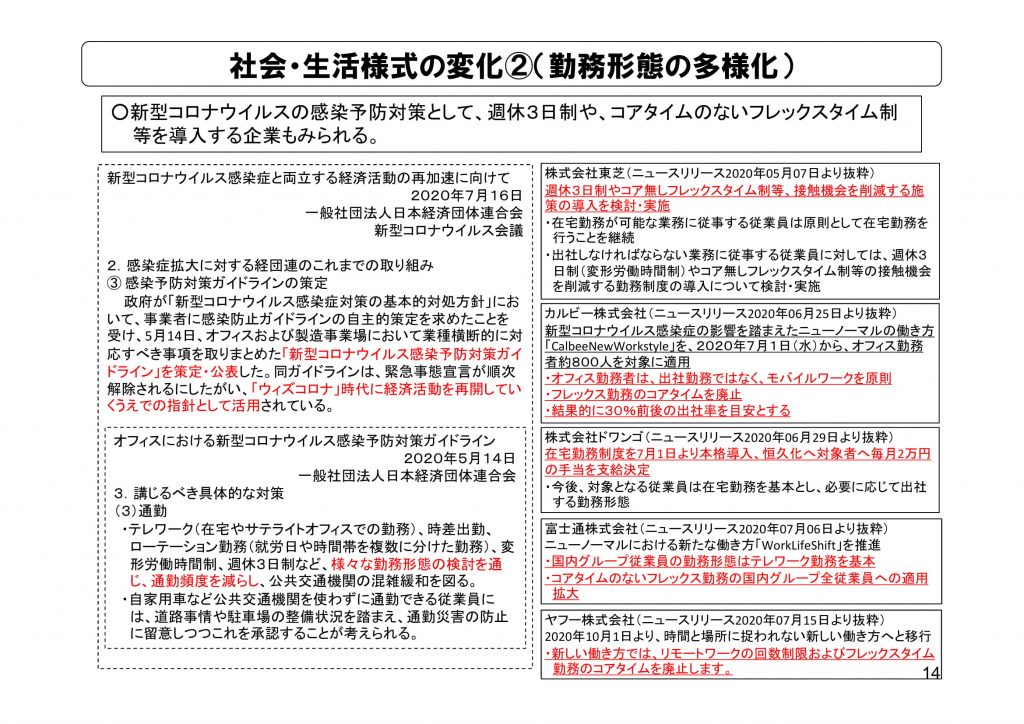

「料金の見直し方針案」でも踏まえる必要がある状況として「新型コロナウイルス感染症対策として広がる勤務形態の多様化等」が挙げられており、経団連の感染予防対策ガイドラインなどが参考資料となっています。

「国土幹線道路部会」では、上記の「平日朝夕割引」の論点 について議論・検討しながら、料金の見直しの審議をしている状況です。

次回は、現在の「国土幹線道路部会」で検討されている 「深夜割引」の論点 についてご紹介できればと考えております。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

(追記)

「社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会」における「持続可能な高速道路システムの構築に向けた制度等のあり方について」について『中間答申』がとりまとめられ、国土交通省から公表されました。